授業レポート

2018/3/8 UP

ほんきでかんがえるゆるいはたらきかた

今回の講師は、

「新しいはたらきかたをつくる」ことを”仕事”としている、

「脳脊髄液減少症」という難病をおもちの重光先生と、

「働くうえで制約のある方々が働きやすい職場は、一般社員にとっても働きやすい職場である。」

をモットーに企業の採用支援に従事されている佐藤先生。

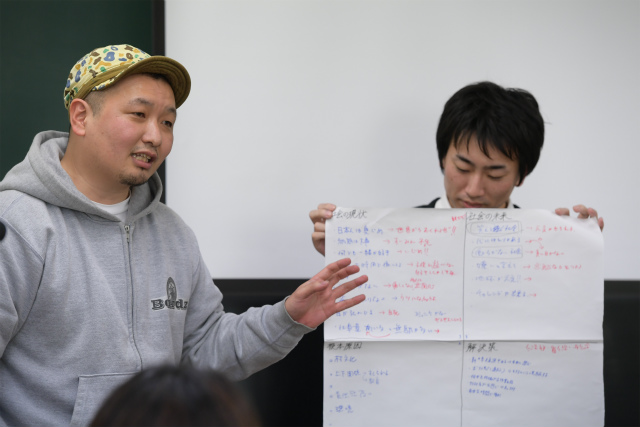

両講師の活動紹介の後、参加者各人が「わたしが思う働くことの課題」を簡単に書き出し提出。

それをもとに近いテーマ別に6つのグループにわかれグループワークを開始しました。

各テーブルの上には大きな白い模造紙とサインペンが用意され、「社会の現状・社会の未来・根本原因・解決策」等が書かれ、区切られています。

老若男女初対面同士が集められた各グループは、自己紹介もそこそこに、

与えられた約40分間でグループごとの「働くことの課題」についてディスカッションをし、

それぞれのスペースを埋めていきます。

しかし初対面の大人同士、なかなかワークが軌道に乗りません。

そこで重光先生が、グループ内で役割を決めてください、と助け舟。

自己開示OKの1名のストーリーを掘り下げることとし、

皆の意見を模造紙に記入する書記や、話しを引き出す・質問を投げかける等の役にまわる人を決めました。

そして一旦ワークがまわり出すと、あっちでもこっちでも話しは盛り上がり、

40分ではとても足りないという状況に。

以下がグループごとの「働くことの課題」と出た意見です。

①「拘束時間」・日本人は真面目

・いじめが多い

・笑える社会作りが必要

・テクノロジーの発達→働く時間はいつでもよくなった

・そもそも決められた時間で働かなくても良いのでは?

・働かなくてもいいという選択肢があっても良いのでは?

②「賃金」 ・働きに対して正当な賃金をもらえていないと感じる

・自分の能力を可視化してくれる人がいて、あなたならこれ

だけお金がもらえるはず、と言ってくれる人がいるといい

★佐藤先生より:個人の強みを、効果的に仕事につなげていく(キャリアマッチング)ことは非常に難しい

③「好きなことを仕事に」・会社中心の社会である

・子育てとの両立が難しい

・世間体や古い価値観にまだまだ捕われている

・自分が役に立っていると実感できる仕事がいい

・定時就業という概念は必要なのか?

・ベーシックインカムの導入

★佐藤先生より:生き方がお金に変わる時代になっていく、自分の好きをいかに誰かの役に立つことに変えていけるかが大切

④「体調」 ・毎日出社、フルタイムで働かなければいけない

→苦しい、大変

・場所や時間を選ばずに働きたい

・自分にはこれはできるけど、これはできない、というのが

人それぞれなので、それをネット上で集約し各々に業務を

振り分けて仕事ができるといい

★佐藤先生より:クラウドワークスの発想に似ているが、品質の担保が取れないなど同様の懸念はある

⑤「仕事に対する考え方の違い」

・(家族の体験から)障害者に対する受容性のなさに愕然

・世代間の考え方の違い

・他人を理解することは自分にもメリットがあると皆が理解

できれば変わっていけるのでは?

★佐藤先生より:「認める」という言葉には2つの定義がありその一つが 「気付く」である。相手が間違っていても認めなければいけないのかと憤る前に、その違いにまずは「気付く」ということが大事

⑥「残業」 ・残業が当たり前、休みが取りにくいという風潮

・仕事が属人化しているからさらに休みにくい

・テクノロジーの発達により仕事が常につきまとう

・働き方改革で本当に皆がハッピーになれているのか?

→誰かにしわ寄せがいっているのではないだろうか?

・組織に属さないという働き方もいい

・仕事とプライベートの切り分けを欧州のスタイルに学ぶ

★佐藤先生より:仕事の属人化は問題である。分業化するということは、人の頭の中を見える化すること

最後に両講師による総括で締めくくられました。

・佐藤先生:

ゆるく働いて収入が下がってもいいという人もいるが、そうでない人もいる。

働き方を変化した後の「Give」の部分(パフォーマンス)の価値をどう落とさないかにかかってくる。

・重光先生:

色々な意見が出たが、いずれにしても具体的にやっていくことが大事。

どういう社会にしたいのかという「ビジョン」とそのための自分の「ミッション」とは何なのかを考える。

今回出たキーワードは「見える化」「他人に伝える力」。

人生の中に仕事がある。

以上、時間を少し押しての終了となりました。

「人生の中に仕事がある」重光先生のこの言葉が好きです。

私も社会に出て20年、仕事の中に人生があった時期もありました。

26歳でフリーランスとして独立する前後数年間は、思い返せば異常な働き方をしていました。

毎日のように終電で帰り家でも仕事。休みは月に1日か2日。

家族や友人と過ごす時間などほとんどなく、携帯を3台持ち、1年365日頭は常にオン状態で、

幻覚、難聴、電車の中でぶっ倒れるなど心身ともに限界でしたが、

独立するという夢に向かいただただ突っ走っていました。

その時はそれが異常だなんて1ミリも感じていませんでした。

すでに頭が麻痺していたのだと思います。恐ろしいことです。

そんな私が「人生の中に仕事がある」ことに気付いたのは

30歳の時、カナダ留学がきっかけでした。

ホームステイ先のご家庭では、ご主人が17時頃には帰宅し

家族のために庭でBBQの支度を始める。

食後はTVをつけず皆がダイニングテーブルに集まり勉強をしたり、カードゲームをしたり。

共働きの奥さんが朝早く出る際には、ご主人が小学生の子供達のランチを作って持たせる。

昭和生まれ日本育ちの私には衝撃でした。

しかしこのカナダでの経験がその後の私の働き方を大きく変えました。

【ゆるいはたらきかた】の「ゆるさ」は人によって異なると思います。

例えば障害者が一般社員より就業時間が短いとしても、私はゆるいとは思いません。

その方の精一杯がそこなのであればそれは全くゆるくない。

自分やいわゆる世間一般の「ゆるさ」を計りにしてはいけないと私は思っています。

今、およそ1日8時間の仕事をし、週に2日程度の休みをとっている自分のいわゆる一般的な働き方は、

過去の自分と比べてだいぶゆるくなったと感じます。

今の私は自分にとっての【ゆるいはたらきかた】を実践し、

時間だけのことではなく、心と頭にも「ゆるさ」を持つことができています。

また、今回の授業で若い方達のチームが

「自分の能力を可視化し、その価値を対価換算してくれる人が欲しい」

というような発言をされていたことがとても新鮮でした。

なぜなら自分には全くなかった発想だからです。

昭和に生まれスポ根で育った私には、

それは自分で色々なことに挑戦する中で見つけ、売り込み、手に入れていくことであって、

他人(又はAI)にやってもらうというアイディアは一切なかったからです。

しかし、デジタルネイティブと呼ばれる若い方達は違う。

例えばSNSの「いいね!」の数で常に自分というものの価値が数値化され、可視化され、

それによって評価され、瞬時に共有される。

そんな世代ならではの発想や視点は、

実際にそういう方達と交わらないと学ぶことはできないと感じました。

(レポート:宮沢かおり、写真:田中健太)

「新しいはたらきかたをつくる」ことを”仕事”としている、

「脳脊髄液減少症」という難病をおもちの重光先生と、

「働くうえで制約のある方々が働きやすい職場は、一般社員にとっても働きやすい職場である。」

をモットーに企業の採用支援に従事されている佐藤先生。

両講師の活動紹介の後、参加者各人が「わたしが思う働くことの課題」を簡単に書き出し提出。

それをもとに近いテーマ別に6つのグループにわかれグループワークを開始しました。

各テーブルの上には大きな白い模造紙とサインペンが用意され、「社会の現状・社会の未来・根本原因・解決策」等が書かれ、区切られています。

老若男女初対面同士が集められた各グループは、自己紹介もそこそこに、

与えられた約40分間でグループごとの「働くことの課題」についてディスカッションをし、

それぞれのスペースを埋めていきます。

しかし初対面の大人同士、なかなかワークが軌道に乗りません。

そこで重光先生が、グループ内で役割を決めてください、と助け舟。

自己開示OKの1名のストーリーを掘り下げることとし、

皆の意見を模造紙に記入する書記や、話しを引き出す・質問を投げかける等の役にまわる人を決めました。

そして一旦ワークがまわり出すと、あっちでもこっちでも話しは盛り上がり、

40分ではとても足りないという状況に。

以下がグループごとの「働くことの課題」と出た意見です。

①「拘束時間」・日本人は真面目

・いじめが多い

・笑える社会作りが必要

・テクノロジーの発達→働く時間はいつでもよくなった

・そもそも決められた時間で働かなくても良いのでは?

・働かなくてもいいという選択肢があっても良いのでは?

②「賃金」 ・働きに対して正当な賃金をもらえていないと感じる

・自分の能力を可視化してくれる人がいて、あなたならこれ

だけお金がもらえるはず、と言ってくれる人がいるといい

★佐藤先生より:個人の強みを、効果的に仕事につなげていく(キャリアマッチング)ことは非常に難しい

③「好きなことを仕事に」・会社中心の社会である

・子育てとの両立が難しい

・世間体や古い価値観にまだまだ捕われている

・自分が役に立っていると実感できる仕事がいい

・定時就業という概念は必要なのか?

・ベーシックインカムの導入

★佐藤先生より:生き方がお金に変わる時代になっていく、自分の好きをいかに誰かの役に立つことに変えていけるかが大切

④「体調」 ・毎日出社、フルタイムで働かなければいけない

→苦しい、大変

・場所や時間を選ばずに働きたい

・自分にはこれはできるけど、これはできない、というのが

人それぞれなので、それをネット上で集約し各々に業務を

振り分けて仕事ができるといい

★佐藤先生より:クラウドワークスの発想に似ているが、品質の担保が取れないなど同様の懸念はある

⑤「仕事に対する考え方の違い」

・(家族の体験から)障害者に対する受容性のなさに愕然

・世代間の考え方の違い

・他人を理解することは自分にもメリットがあると皆が理解

できれば変わっていけるのでは?

★佐藤先生より:「認める」という言葉には2つの定義がありその一つが 「気付く」である。相手が間違っていても認めなければいけないのかと憤る前に、その違いにまずは「気付く」ということが大事

⑥「残業」 ・残業が当たり前、休みが取りにくいという風潮

・仕事が属人化しているからさらに休みにくい

・テクノロジーの発達により仕事が常につきまとう

・働き方改革で本当に皆がハッピーになれているのか?

→誰かにしわ寄せがいっているのではないだろうか?

・組織に属さないという働き方もいい

・仕事とプライベートの切り分けを欧州のスタイルに学ぶ

★佐藤先生より:仕事の属人化は問題である。分業化するということは、人の頭の中を見える化すること

最後に両講師による総括で締めくくられました。

・佐藤先生:

ゆるく働いて収入が下がってもいいという人もいるが、そうでない人もいる。

働き方を変化した後の「Give」の部分(パフォーマンス)の価値をどう落とさないかにかかってくる。

・重光先生:

色々な意見が出たが、いずれにしても具体的にやっていくことが大事。

どういう社会にしたいのかという「ビジョン」とそのための自分の「ミッション」とは何なのかを考える。

今回出たキーワードは「見える化」「他人に伝える力」。

人生の中に仕事がある。

以上、時間を少し押しての終了となりました。

「人生の中に仕事がある」重光先生のこの言葉が好きです。

私も社会に出て20年、仕事の中に人生があった時期もありました。

26歳でフリーランスとして独立する前後数年間は、思い返せば異常な働き方をしていました。

毎日のように終電で帰り家でも仕事。休みは月に1日か2日。

家族や友人と過ごす時間などほとんどなく、携帯を3台持ち、1年365日頭は常にオン状態で、

幻覚、難聴、電車の中でぶっ倒れるなど心身ともに限界でしたが、

独立するという夢に向かいただただ突っ走っていました。

その時はそれが異常だなんて1ミリも感じていませんでした。

すでに頭が麻痺していたのだと思います。恐ろしいことです。

そんな私が「人生の中に仕事がある」ことに気付いたのは

30歳の時、カナダ留学がきっかけでした。

ホームステイ先のご家庭では、ご主人が17時頃には帰宅し

家族のために庭でBBQの支度を始める。

食後はTVをつけず皆がダイニングテーブルに集まり勉強をしたり、カードゲームをしたり。

共働きの奥さんが朝早く出る際には、ご主人が小学生の子供達のランチを作って持たせる。

昭和生まれ日本育ちの私には衝撃でした。

しかしこのカナダでの経験がその後の私の働き方を大きく変えました。

【ゆるいはたらきかた】の「ゆるさ」は人によって異なると思います。

例えば障害者が一般社員より就業時間が短いとしても、私はゆるいとは思いません。

その方の精一杯がそこなのであればそれは全くゆるくない。

自分やいわゆる世間一般の「ゆるさ」を計りにしてはいけないと私は思っています。

今、およそ1日8時間の仕事をし、週に2日程度の休みをとっている自分のいわゆる一般的な働き方は、

過去の自分と比べてだいぶゆるくなったと感じます。

今の私は自分にとっての【ゆるいはたらきかた】を実践し、

時間だけのことではなく、心と頭にも「ゆるさ」を持つことができています。

また、今回の授業で若い方達のチームが

「自分の能力を可視化し、その価値を対価換算してくれる人が欲しい」

というような発言をされていたことがとても新鮮でした。

なぜなら自分には全くなかった発想だからです。

昭和に生まれスポ根で育った私には、

それは自分で色々なことに挑戦する中で見つけ、売り込み、手に入れていくことであって、

他人(又はAI)にやってもらうというアイディアは一切なかったからです。

しかし、デジタルネイティブと呼ばれる若い方達は違う。

例えばSNSの「いいね!」の数で常に自分というものの価値が数値化され、可視化され、

それによって評価され、瞬時に共有される。

そんな世代ならではの発想や視点は、

実際にそういう方達と交わらないと学ぶことはできないと感じました。

(レポート:宮沢かおり、写真:田中健太)