授業レポート

2012/5/22 UP

みんなの図工室14 ~伝統の技に学ぶ 竹の角物トレーづくり~

「今日は一番楽しいところをやってもらいます♪」

今日の先生は、角物作家ユニットの小代夫妻。

大分の工房を拠点にしつつも、展示会やワークショップで全国を回ってらっしゃいます。

「いま準備しているこの状態で、もう8割終わっているんです。

竹の伐採から、実際に竹を組む作業にいたる前までの作業が一番大変なんですよー。」

竹の職人さんと聞けば、もうずーっと竹を組んでるイメージがありました。

でも実は、組むまでの作業もほとんどご自身でされているとのこと。

山に生えている竹を切り、油を抜き、切りそろえ、組みやすい薄さに揃える。

さらに、熱を加えて曲げて形を整える作業を終え、やっと最後の組む作業にとりかかることができます。

今日は、その“最後の一番楽しい”部分を体験させていただきます。

そんな大変話をしつつも「僕は口も動くけど、手も動くよー!」

とおっしゃるとおり、リズム良く竹を操る先生。

あっという間に、準備完了。

さぁ、授業開始です。

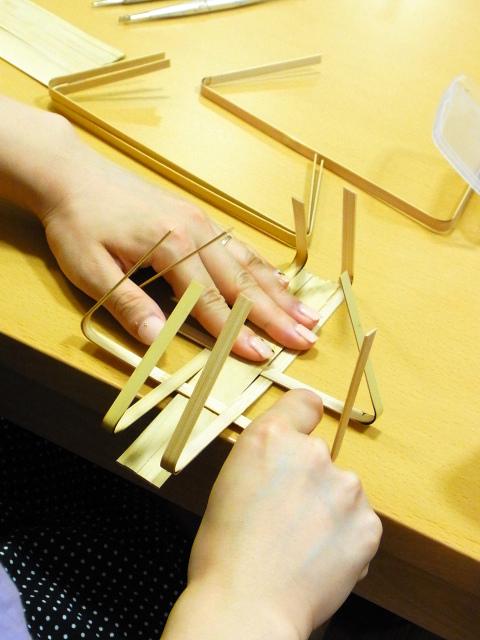

今回作る「角物」とは、先生曰く

「竹のパーツを組み合わせてつくるプラモデルのようなもの」

「編む」のではなく、「組む」

確かに準備された材料は、いくつものパーツに分かれていて

どれがどこに使われるのか素人では???な状態です。

本当に出来るのかちょっと不安になりますが、

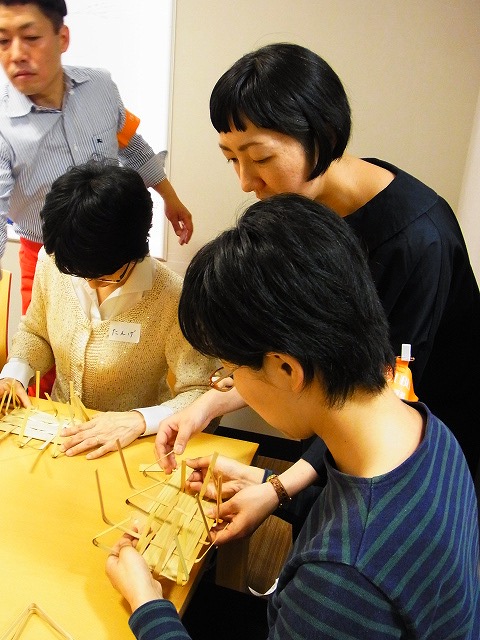

先生のお手本をじっくり見ながら、慎重にパーツを組み始めました。

お話好きの先生と世間話に花が咲きつつも

さすがに図工好きのみなさん、どんどん組み上がっていきます。

今回は女性のみ参加でしたが、工程を見ていると

意外に男性もハマりそうな作業だなぁ、と思います。

一度、こういったワークショップに参加されて、

次はパーツを譲って欲しいと問い合わせがくることもあるそうで

楽しそうに組み上げていく皆さんを見ていると納得です。

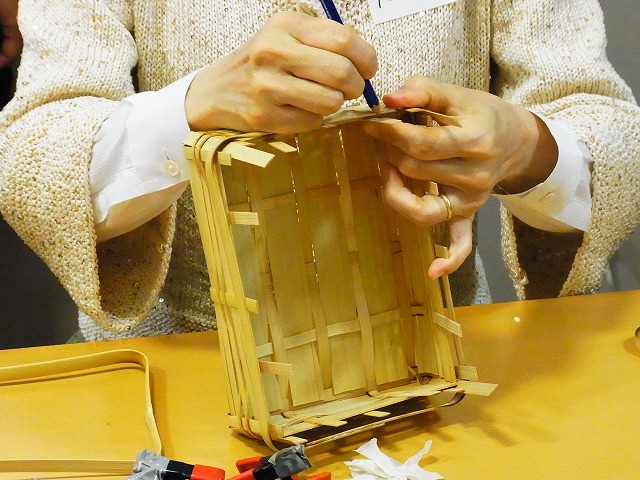

最後に側面の縁の部分をきれいに処理すれば、

竹かごトレーの出来上がり。

明治時代から使われていた角物は

豆腐の水切りかごなど、少し昔ならどこの家庭にもあった暮らしの道具。

今は、職人さんがほとんどいないのでなかなか手に入りずらいですが、

先生のおかげで身近に感じることができました。

先生のお二人ありがとうございました!

(シブヤ大学事務局スタッフ:増沢有里 )

今日の先生は、角物作家ユニットの小代夫妻。

大分の工房を拠点にしつつも、展示会やワークショップで全国を回ってらっしゃいます。

「いま準備しているこの状態で、もう8割終わっているんです。

竹の伐採から、実際に竹を組む作業にいたる前までの作業が一番大変なんですよー。」

竹の職人さんと聞けば、もうずーっと竹を組んでるイメージがありました。

でも実は、組むまでの作業もほとんどご自身でされているとのこと。

山に生えている竹を切り、油を抜き、切りそろえ、組みやすい薄さに揃える。

さらに、熱を加えて曲げて形を整える作業を終え、やっと最後の組む作業にとりかかることができます。

今日は、その“最後の一番楽しい”部分を体験させていただきます。

そんな大変話をしつつも「僕は口も動くけど、手も動くよー!」

とおっしゃるとおり、リズム良く竹を操る先生。

あっという間に、準備完了。

さぁ、授業開始です。

今回作る「角物」とは、先生曰く

「竹のパーツを組み合わせてつくるプラモデルのようなもの」

「編む」のではなく、「組む」

確かに準備された材料は、いくつものパーツに分かれていて

どれがどこに使われるのか素人では???な状態です。

本当に出来るのかちょっと不安になりますが、

先生のお手本をじっくり見ながら、慎重にパーツを組み始めました。

お話好きの先生と世間話に花が咲きつつも

さすがに図工好きのみなさん、どんどん組み上がっていきます。

今回は女性のみ参加でしたが、工程を見ていると

意外に男性もハマりそうな作業だなぁ、と思います。

一度、こういったワークショップに参加されて、

次はパーツを譲って欲しいと問い合わせがくることもあるそうで

楽しそうに組み上げていく皆さんを見ていると納得です。

最後に側面の縁の部分をきれいに処理すれば、

竹かごトレーの出来上がり。

明治時代から使われていた角物は

豆腐の水切りかごなど、少し昔ならどこの家庭にもあった暮らしの道具。

今は、職人さんがほとんどいないのでなかなか手に入りずらいですが、

先生のおかげで身近に感じることができました。

先生のお二人ありがとうございました!

(シブヤ大学事務局スタッフ:増沢有里 )