授業レポート

2025/2/21 UP

映画から世界とつながる、世界が広がる〜新しい映画の楽しみ方〜

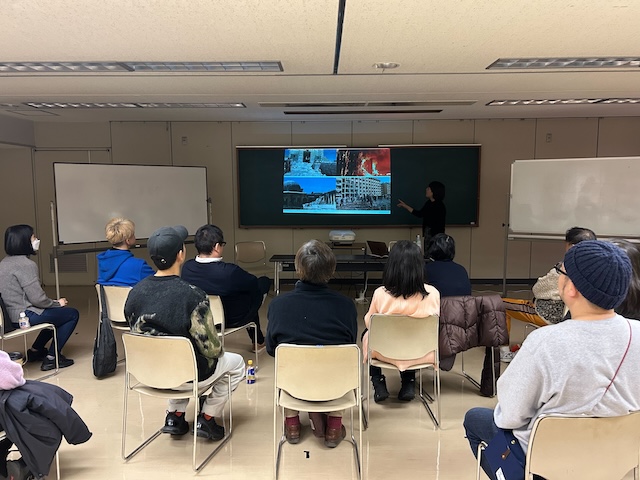

今回の授業は、映画探検家として映画の配給・宣伝サポート、映画イベントの企画運営、映画コラムの執筆などで活動されている、アーヤ藍さんを先生としてお招きし、「新しい映画の楽しみ方」を参加者のみなさんと探っていくというもの。

授業のはじめには参加者同士の自己紹介が行われると同時に、居住地や参加動機なども共有し合いました。「映画配給をよく知らなかったので興味があった」「アーヤさんの話を聞きたかった」「単純に映画が好き」など、多様な動機を持つ方々が、様々な場所から足を運んでくださったということがよく分かりました。

アーヤ藍さんのこれまで

グループワークを始める前に、今回の先生であるアーヤさんにご自身のお仕事についてお話しいただきました。

2011年3月に研修で訪れたシリアが、帰国直後に内戦状態へ突入。時間や思い出を分かち合った友人たちが戦火にあえぐ姿をSNSで目にし、アーヤさんはひどく心を痛めたそうです。そんな時に出会った映画「ザ・デー・アフター・ピース」。365日の中の一日でもいいから、戦争や暴力のない日をつくろうと思い立ったジェレミー・ギリーという方が、9月21日をピースデーにするために行ってきた活動に迫るドキュメンタリー映画です。

シリアの友人たちのために何かできないかとモヤモヤしていた当時のアーヤさんは、その映画の存在を広めるために、自主上映会を開催することに。この経験を経て、映画はただ観るだけでなく、届ける側にもなれるということ、そしてその楽しさややりがいをを実感し、映画配給の仕事に就いたそうです。

グループワーク

授業では二つのグループワークが行われました。

一つ目のワークは、“外国映画の予告を見て邦題を考える”というもの。

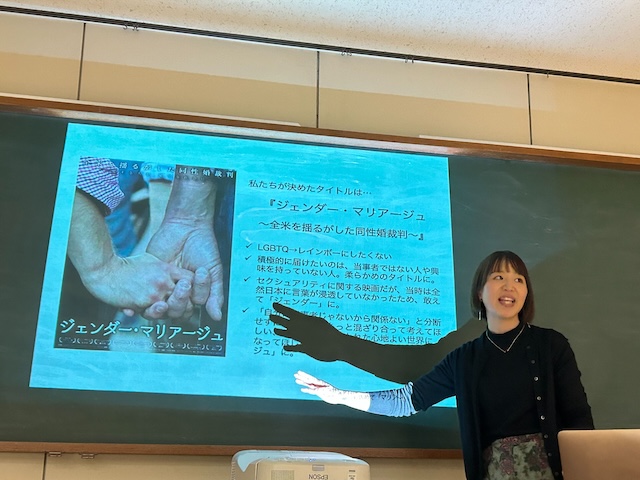

「The Case Against 8」という同性婚に関する映画のトレーラーを観て、4人1組でアイデアを出し合いました。「長い裁判」「ジャッジメントコート」「秩序と権利」など、各グループで様々なアイデアが出ました。

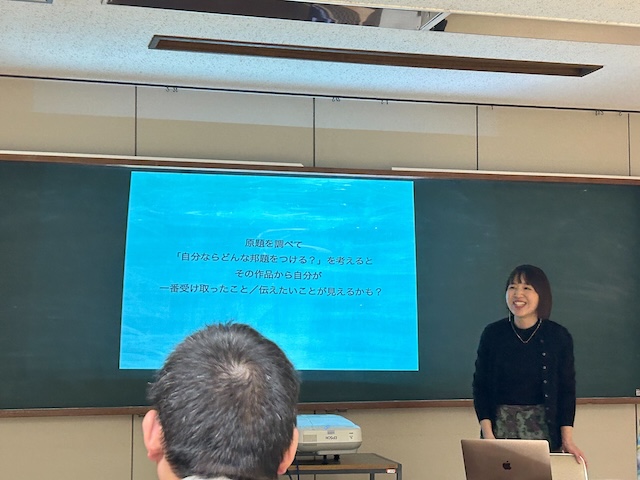

実際の邦題は「ジェンダー・マリアージュ」でしたが、2016年の公開時にこの邦題を命名したアーヤさん自身は、LGBTQの認知度が高まった現在なら別の邦題を選ぶと思うと述べ、答えのない邦題付けの難しさを実感してもらうためのワークであったと説明しました。

そのうえで、これからは映画を観た後に「自分ならどんな邦題を付けるか」と考えてみることで、その作品から何を受け取ったか、他者に何を伝えたいかを見つめることができるかもしれない、と普段とは異なる映画鑑賞の仕方を提案しました。

グループAでは、以下の邦題案が出ました。

愛の平等を求めて

5年間の闘い

不合理な法案に対する戦い

実際ワークをしてみて、今後邦題に辛口意見をやめようかと思ったという感想も聞かれました。

二つ目のワークでは、映画の宣伝方法を考えました。

例えば、アーヤさんが宣伝に携わった祭文化に関わる映画の劇場公開時には、上映後に神輿を担ぐ体験ができる器具を用意したり、参加者のみんなで盆踊りをしたりすることで、より記憶に残る映画体験を届けようとしたそうです。こういった例を参考にしながら、フードロス問題をテーマにした映画の宣伝方法を考えることに。

一つ目のワークと同様4人1組でディスカッションをし、「0円食堂コンテストの開催」や「キッチンカーイベントを実施」などのユニークなアイデアが出されました。アーヤさんが劇場公開に向けて実際に行った宣伝方法としては、規格外食品を使ったコールドプレスジュースのプレゼントや、映画にも出てくる昆虫食のイベントの開催、自宅で眠っている食材を持ち寄って料理イベントの開催などがあったそうです。広告を貼る・CMを流すといったような一般的な宣伝の仕方意外にも、様々な発信の仕方があるということを学びました。

グループAでは、以下宣伝方法が出ました。

・残り物を使った料理を作るイベントをする

・キャンプ好きな人向けのイベントをする

・残り物を使った料理を専門家にジャッジしてもらうイベントをする

・残り物を使った料理をプロに監修してもらう

授業の終わりには、「嫌いな作品の中にも自分を知るヒントがあると感じた」「仕事への情熱を見直すきっかけを得た」「足が遠のいていたミニシアターにまた行ってみようと思った」など、参加者の皆さまからポジティブな感想を聞くことができました。

さいごに

今や一人が一台、小型スクリーンを持つことが一般的になりました。そのスクリーンとの関わり方は、油断するとつい受動的な関わり方に流れてしまいがち。ただ、今回の授業に参加してくださった方々は、「作る側の視点」を用いた映画との関わり方を知ったことで、映像コンテンツとの関わり方として存在するのは受動的なものだけでなく、主体的に関係することもできるということを実感できたのではないかと思います。スクリーンの背後にある映画関係者たちの労力や、作り手からのメッセージに気付こうとする姿勢が、新たな映画の世界への第一歩になるのではないかと思います。

スタッフからの感想など

いわぶちさん

授業の最後に、参加者からは、「映画の見方が広がった」「1つの映画を掘り下げてみようと思った」「映画を届ける人のメッセージに気づくとより映画が面白い」「配給会社に注目するのも面白い」という声が上がりました。

短い時間でしたが、映画の楽しみ方の多くのヒントを得られる授業でした。

アーヤさん、そして参加者の皆さん、ありがとうございました!

はるかさん

私の入ったグループでは、SNSでレシピを発信したり、テレビ番組とのタイアップ、というアイデアが出ました。フードロスという課題に対して、みんな楽しそうに取り組んでいることが印象的だったので、逆説的に食べ物を捨てている場面など、実際の現場を映して発信するのが良いのでは?などのアイデアがありました。

印象に残ってること:

映画を見る受け手ではなく、見せる側の視点として考えるのが初めてだったので新鮮な経験でした!考える際も普段それぞれが映画をどう見てるかが反映されていたように感じました。

(授業レポート:佐々木慶、いわぶちいくえ、森岡遥、写真:芳賀邦子)