授業レポート

2024/11/24 UP

「料亭三長」を聴く・読む・語る

「料亭三長」を聴く・読む・語る、今回の授業では、「料亭三長」の空間そのものを学びのテーマとしました。

参加者の方からは、料亭三長に入ってみたかった、建物がずっと気になっていた、サウンドスケープの切り口が気になったなど様々な声が聞かれました。

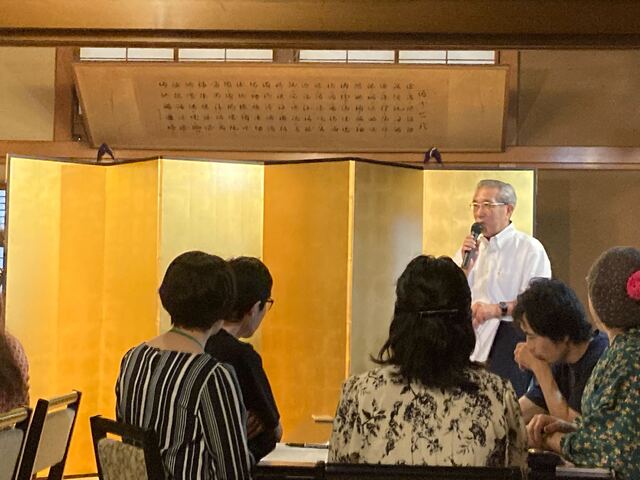

講師を務めたのは、料亭三長三代目主人 髙橋 千善さんと サウンドスケープ研究家 鳥越 けい子さん。

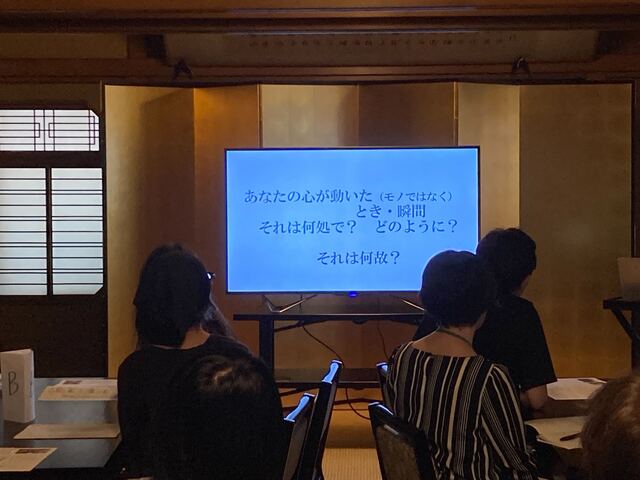

まずは、鳥越さんから「サウンドスケープは、環境の一要素としての音のみならず五感さらには全身感覚によって建築や都市をとらえることの大切さ、さらにはその建物や周辺のまちの景観を、形を超えて捉え理解することの大切さを説く考え方」だという解説。あわせて「この授業では、環境の『見えない要素』を手がかりに、髙橋家の歴史、周囲の土地の記憶やまちの歴史をはじめとする環境の内実に繋げていくセンスを学んできます」という導入がありました。

この授業では、環境の「見えない要素」を手がかりに、髙橋家の歴史、周囲の土地の記憶やイメージ、といった環境の内実に繋げていくセンスを学んでいきました。

次に、髙橋さんから、円山町と料亭三長について学びました。円山町は昔はほとんど料亭ばかりだったこと、髙橋さんが小さい頃の料亭の様子を教えてもらいました。

料亭はなぜ衰退しているのか、一軒の料亭から和風複合施設になった料亭三長になった経緯をお聞きしました。

その後、各グループに分かれて、視覚だけでなく、聴覚、嗅覚、触覚などを働かせて、料亭三長の中と外を体感し鑑賞しました。

探訪時の感想として、Aグループでは、以下の感想が聞かれました。皆、とても興味津々で目の色を変えて館内を歩いていました。写真に夢中になって一人いなくなってしまった人がいるぐらいでした。結構古い建築物に詳しい人たちで、詳細に至る所まで集中して見入っていた。外の散策の時も別世界にいるような、ワクワク感を感じているようだった。

Bグループでは、『窓』が気になる人が多く、木製の格子(柵)に注目したり、模様が気になったりと、盛り上がっていました。 渋谷にいるとは思えないような独特の空気感が漂い、廊下や路地の先に何があるのか?というワクワク感や、中庭の水の音、静寂を感じていました。

Cグループでは、時折会話を挟みながらも、それぞれが建物に触れたり、耳をすましたり、五感を使いながら探訪しているのが印象的でした。風や空気の冷たさを感じる人、匂いが気になる人、木造建築ならではの音に耳がいく人、歩いている場所は同じでも人によって感じるものが違うのが面白かったです。

Dグループでは、キンモクセイの香りが気になったり、異空間に迷い込んだような体験ができました。各部屋のコンセプトも違うことにたくさん気がついていた人が多かったです。

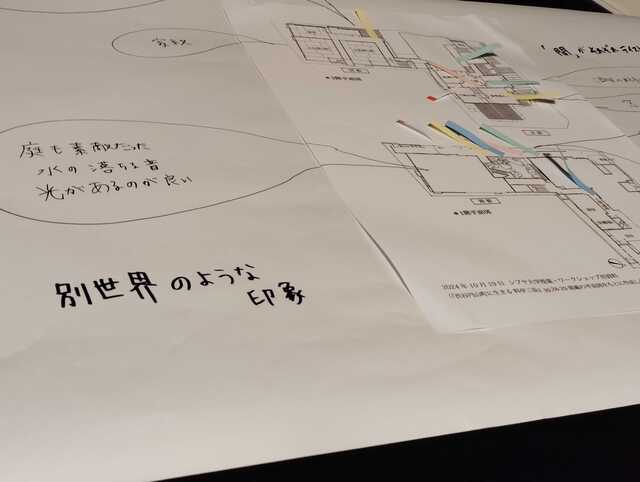

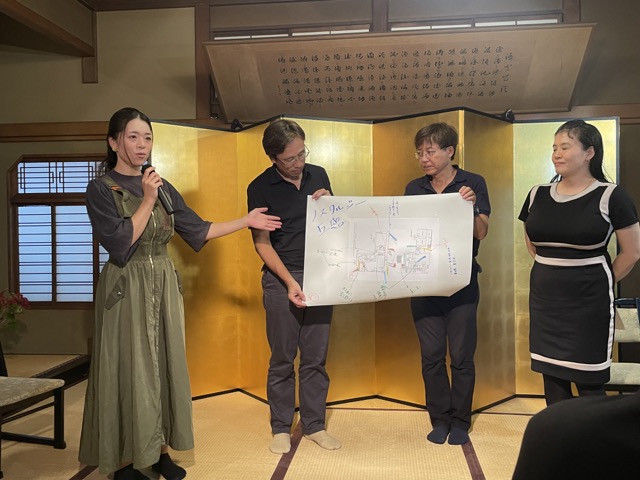

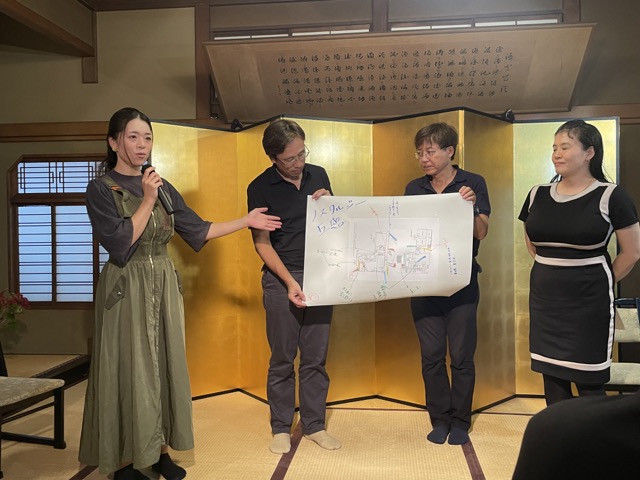

探訪後は、それぞれがどこで何を感じたかを話し合う時間、グループで発表する時間を持ちました。

Aグループでは、参加者の一人が幼少時代、埼玉の料亭のような家にすんでいたことがあったらしく、建物を歩いている時に、感傷的になっていたという意見が出てきました。

またご自分の家は大人になって売られ、そこが日本料理屋さんになり、その後行ったら、更地になっていて悲しい思いをした分、三長さんはこれからも今の佇まいのままでいてほしいと思いました。窓の色、形、あかりに施されたお洒落なデザイン、廊下の石と木の調和。建物の中の赤い橋は全て日本的であり、非日常的な別世界だと思いました、などの意見が挙がりました。

Bグループでは、建築そのものも興味深かったのですが、ワークショップではそれだけではなく、上記のような五感で感じた気づきをチーム内で共有しました。

気になったところも各々異なり、なかなか感想もうまくまとまらなかったのですが、それだけ視点が異なっていたのだと気付きになりました。

Cグループでは、異世界に吸い込まれそうな場所がいくつかあった。ちょっと怖いけど落ち着く感じ、懐かしさを感じる、祖父母の家を思い出すなど、異世界、時空の行き来、記憶といったキーワードが浮かんできました。

Dグループでは、非日常的な別空間にかなり引き込まれてステキな空間でした。天井や建付け、小物などにより、実家を思い出すという感想や、キンモクセイの香りにより何度も三長を思い出す事が出来るとの意見もありました。天井や家紋、蔵、黒電話など建物内に残っている物や全体の雰囲気からノスタルジーを感じた、非日常の別空間にきたように感じたなど、様々な感じたことを発表していただきました。

来年新たな料亭三長のリニューアルをする予定と髙橋さんからお聞きし、維持は大変だろうと思うけど、ぜひ池や建物などをそのまま残してほしいという声も聞かれました。

この授業を通して、料亭という貴重な場所や建物を感じること、五感を使って感じることの楽しさを感じることができました。

参加者の方からは、料亭三長に入ってみたかった、建物がずっと気になっていた、サウンドスケープの切り口が気になったなど様々な声が聞かれました。

講師を務めたのは、料亭三長三代目主人 髙橋 千善さんと サウンドスケープ研究家 鳥越 けい子さん。

まずは、鳥越さんから「サウンドスケープは、環境の一要素としての音のみならず五感さらには全身感覚によって建築や都市をとらえることの大切さ、さらにはその建物や周辺のまちの景観を、形を超えて捉え理解することの大切さを説く考え方」だという解説。あわせて「この授業では、環境の『見えない要素』を手がかりに、髙橋家の歴史、周囲の土地の記憶やまちの歴史をはじめとする環境の内実に繋げていくセンスを学んできます」という導入がありました。

この授業では、環境の「見えない要素」を手がかりに、髙橋家の歴史、周囲の土地の記憶やイメージ、といった環境の内実に繋げていくセンスを学んでいきました。

次に、髙橋さんから、円山町と料亭三長について学びました。円山町は昔はほとんど料亭ばかりだったこと、髙橋さんが小さい頃の料亭の様子を教えてもらいました。

料亭はなぜ衰退しているのか、一軒の料亭から和風複合施設になった料亭三長になった経緯をお聞きしました。

その後、各グループに分かれて、視覚だけでなく、聴覚、嗅覚、触覚などを働かせて、料亭三長の中と外を体感し鑑賞しました。

探訪時の感想として、Aグループでは、以下の感想が聞かれました。皆、とても興味津々で目の色を変えて館内を歩いていました。写真に夢中になって一人いなくなってしまった人がいるぐらいでした。結構古い建築物に詳しい人たちで、詳細に至る所まで集中して見入っていた。外の散策の時も別世界にいるような、ワクワク感を感じているようだった。

Bグループでは、『窓』が気になる人が多く、木製の格子(柵)に注目したり、模様が気になったりと、盛り上がっていました。 渋谷にいるとは思えないような独特の空気感が漂い、廊下や路地の先に何があるのか?というワクワク感や、中庭の水の音、静寂を感じていました。

Cグループでは、時折会話を挟みながらも、それぞれが建物に触れたり、耳をすましたり、五感を使いながら探訪しているのが印象的でした。風や空気の冷たさを感じる人、匂いが気になる人、木造建築ならではの音に耳がいく人、歩いている場所は同じでも人によって感じるものが違うのが面白かったです。

Dグループでは、キンモクセイの香りが気になったり、異空間に迷い込んだような体験ができました。各部屋のコンセプトも違うことにたくさん気がついていた人が多かったです。

探訪後は、それぞれがどこで何を感じたかを話し合う時間、グループで発表する時間を持ちました。

Aグループでは、参加者の一人が幼少時代、埼玉の料亭のような家にすんでいたことがあったらしく、建物を歩いている時に、感傷的になっていたという意見が出てきました。

またご自分の家は大人になって売られ、そこが日本料理屋さんになり、その後行ったら、更地になっていて悲しい思いをした分、三長さんはこれからも今の佇まいのままでいてほしいと思いました。窓の色、形、あかりに施されたお洒落なデザイン、廊下の石と木の調和。建物の中の赤い橋は全て日本的であり、非日常的な別世界だと思いました、などの意見が挙がりました。

Bグループでは、建築そのものも興味深かったのですが、ワークショップではそれだけではなく、上記のような五感で感じた気づきをチーム内で共有しました。

気になったところも各々異なり、なかなか感想もうまくまとまらなかったのですが、それだけ視点が異なっていたのだと気付きになりました。

Cグループでは、異世界に吸い込まれそうな場所がいくつかあった。ちょっと怖いけど落ち着く感じ、懐かしさを感じる、祖父母の家を思い出すなど、異世界、時空の行き来、記憶といったキーワードが浮かんできました。

Dグループでは、非日常的な別空間にかなり引き込まれてステキな空間でした。天井や建付け、小物などにより、実家を思い出すという感想や、キンモクセイの香りにより何度も三長を思い出す事が出来るとの意見もありました。天井や家紋、蔵、黒電話など建物内に残っている物や全体の雰囲気からノスタルジーを感じた、非日常の別空間にきたように感じたなど、様々な感じたことを発表していただきました。

来年新たな料亭三長のリニューアルをする予定と髙橋さんからお聞きし、維持は大変だろうと思うけど、ぜひ池や建物などをそのまま残してほしいという声も聞かれました。

この授業を通して、料亭という貴重な場所や建物を感じること、五感を使って感じることの楽しさを感じることができました。

(授業レポート・写真:いわぶちいくえ、写真:大澤悠季、グループレポート:宗像あずさ、黒田さん)