授業レポート

2024/10/21 UP

啓発ことばってなに?

〜「変な日本語」への違和感に迫る〜

今回の授業は「啓発ことばって何?~「変な日本語」への違和感に迫る~と題し、新語・造語ウォッチャー/ライターの神戸郁人さんを講師にお迎えし開催、20名の参加者が集まりました。

まず、本日のコーディネーターから今回の授業を企画した経緯、本日の流れなどについての説明があり、授業が始まりました。

前半:神戸さんの講話がスタート

<啓発ことばとは、例えばどんなもの?>

「人材」ではなく「人財」「仕事」ではなく「志事」「最高」ではなく「最幸」

一見、素敵な当て字に見えるのですが、皆さんはどう感じられるでしょうか?

どうして字を変えたのでしょう?なんかモヤっとすることはありませんか?

かくいう私も、啓発ことばにモヤモヤを感じている者の1人として、今日はそんなモヤモヤを払拭できる期待が高まっています。

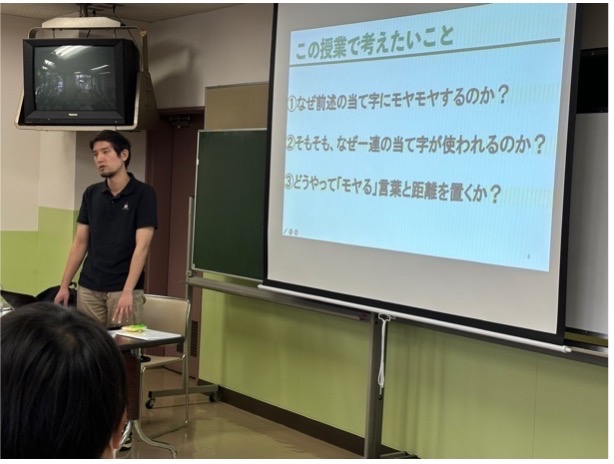

<本日の授業で考えたいことは大きくは3つ!>

・なぜ前述のような当て字にモヤモヤするのか?

・そもそも、なぜ一連の当て字が使われるのか?

・どうやって「モヤる」言葉と距離を置くか?

神戸さんからは、より膨らんだ解釈に発展していくことにも期待したいということで、枠にとらわれない楽しいワークショップになっていきそうな予感のもとで授業が進んでいきました。

<啓発ことばに込められているもの>

<啓発ことばに込められているもの>・字面と意味内容の間に落差がある

・使い手が言葉に一定の意図を込めているのでは?(=他者の心情に影響を与える目的)

神戸さんの著書『うさんくさい「啓発」の言葉』(朝日新書)の表紙には、副題として「“人財“って誰のことですか?」と書かれています。

神戸さんによると、この「ジンザイ」ということばの使われ方を見てみると、次のような例があるそうです。

・職務上の能力が高く、企業に求められる「人財」となることを読者に促すような、記事の見出しやキャッチフレーズ

・「人材」「人財」「人在」「人罪」という同音異義語

このような使われ方は、働き手を大切にするという意思表示に見える一方で、企業が働き手を評価、選別する基準にもなっている様子が見えてきて、用いる側の本音と建前が違うことが見えてくることがモヤモヤにつながっているようです。

その背景には、社会全体で自律的な「ジンザイ」が求められるようになってきたこともあるようです。

授業中、神戸さんの調査の範囲において、バブル崩壊やリーマンショックなどの出来事を経て、経済系メディアが働き手を「人財」と表現する傾向を強めていたことや、「人財」が辞書にも掲載されたという点も紹介され、とても興味深いところでした。

<モヤモヤする当て字文化とどう距離をとれば良いのか?>

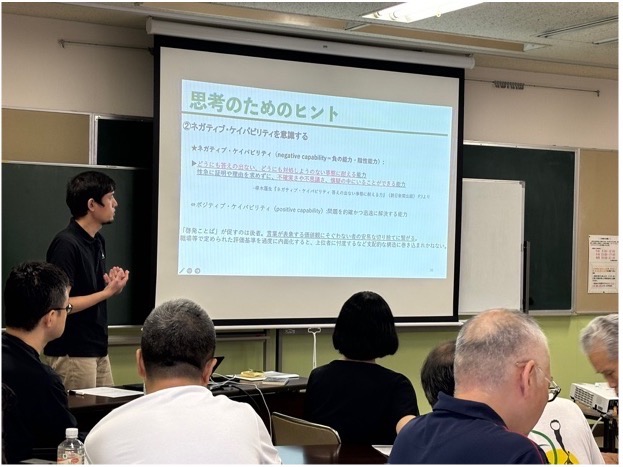

神戸さんより、思考のためのヒントとして3点挙げられました。

・当て字が削ぎ落とす/付け加える要素を把握する

・ネガティブ・ケイパビリティを意識する

・自分の人格や生き方を「査定」されない環境をつくる

3つのヒントの中のネガティブ・ケイパビリティについては、シブヤ大学の8月10日開催の授業でも取り上げたテーマで、直訳すれば「負の能力」です。その定義として、神戸さんは『ネガティブ・ケイパビリティ 答えの出ない事態に耐える力』(帚木蓬生著・朝日新聞出版)の説明「どうにも答えの出ない、どうにも対処しようのない事態に耐える能力」「性急に証明や理由を求めずに、不確実さや不思議さ、懐疑の中にいることができる能力」(同書3ページ)を挙げました。「啓発ことば」が象徴するのは、ポジティブ・ケイパビリティ(問題を的確かつ迅速に解決する能力)で、言葉が表象する価値観にそぐわない者の安易な切り捨てに繋がる可能性があるとしています。物事を極端な方向に走らせていかない“寛容“を支えているのがネガティブ・ケイパビリティだということです。

3つのヒントの中のネガティブ・ケイパビリティについては、シブヤ大学の8月10日開催の授業でも取り上げたテーマで、直訳すれば「負の能力」です。その定義として、神戸さんは『ネガティブ・ケイパビリティ 答えの出ない事態に耐える力』(帚木蓬生著・朝日新聞出版)の説明「どうにも答えの出ない、どうにも対処しようのない事態に耐える能力」「性急に証明や理由を求めずに、不確実さや不思議さ、懐疑の中にいることができる能力」(同書3ページ)を挙げました。「啓発ことば」が象徴するのは、ポジティブ・ケイパビリティ(問題を的確かつ迅速に解決する能力)で、言葉が表象する価値観にそぐわない者の安易な切り捨てに繋がる可能性があるとしています。物事を極端な方向に走らせていかない“寛容“を支えているのがネガティブ・ケイパビリティだということです。世の中の移り変わりの速さにポジティブ・ケイパビリティを求められることも多く、疲弊している感もある中で、神戸さんのお話は、ゆっくり考える・寛容であることの大切さを改めて肯定できる機会となりました。

後半:グループワークへ!

<日常生活の中で出会う「モヤる」言葉との距離の取り方>

まず、参加者の自己紹介から、自身の身近な「啓発ことば」や、それにまつわる体験の共有をしていきました。

様々な「啓発ことば」が出てきて、それにまつわる経験についても話が弾みました。

・人間力、女子力、コミュ力等〇〇力

・高齢者ではなく幸齢者、一円ではなく一縁、気合いではなく気愛

・諦めるではなく明らめる

・気ではなく氣

・若い人や限られた仲間にしかわからないようなことば などなど。

引き続き、一つ一つ出されたことばに共通する事例について考えてみました。

・広告っぽい(キャッチー)、感じ方によっては価値観の押し付けにつながる

・仲間意識の確認に使われている→踏み絵としての役割を感じ洗脳に近い怖さを感じるものもある

・日本語の特性として同音異義語の多さも起因して、啓発ことばが作りやすくなっている。

・意味が付加された文字を使うことによる承認欲求や承認欲求の点検的役割が見える。

<「啓発ことば」との向き合い方を検討してみる>

適切な思考をもつために、例えば具体的にどのようにしたらよいか、白熱した議論が交わされていきました。

・正しい(元になっている)言葉に触れる機会をしっかり持つことで、当て字にこめられた、また付け加えられている要素を認識できるようになる。

・外国人に伝えようという機会を作ると、元になることばと当て字の意味の違いが自明確になってくる。

・そういう考え方もあるな、興味がなければスルーするなど自然体でいることも大事。

・SNS発信(アウトプット)に啓発ことばが多く見られるように感じる。啓発ことばを俯瞰して見られる人がもっとアウトプットする必要があるのではないか。

<まとめ>

意見が尽きないディスカッションの中、授業も終盤、神戸さんにまとめていただく時間となりました。

「啓発ことば」も1つのことばで、ことばに罪はなく、惑わされているのは何故か?誰か?発信側の意図は?などを常に考える姿勢が私たち一人一人に必要であることを心に留めておくことが大切。

今回「啓発ことば」について知り、深掘りし、学んだ時間は、急速に移り変わる時代の中でモヤモヤしていた心も洗われた気がします。素敵な時間をありがとうございました!

(授業レポート:安西仁美、写真:武田環、安西仁美)