授業レポート

2014/10/1 UP

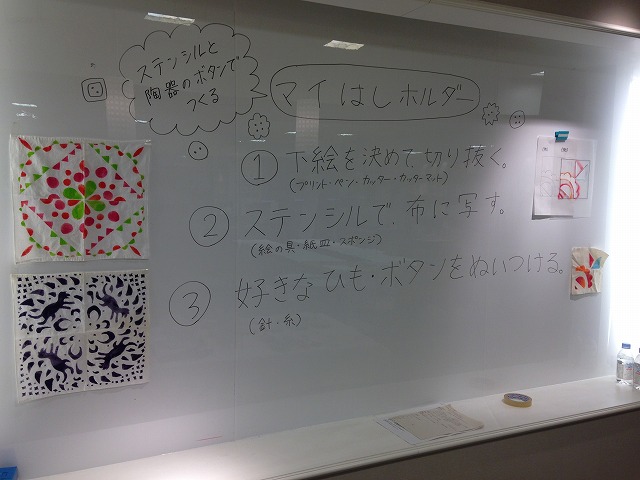

ステンシルと陶器のボタンでつくるマイ箸ホルダー

ちょっとした、身近なものを、自分の手を使ってつくってみる。うまくたってそうでなくたって、自分の気持ちで、自分のデザインで、手をかけて作れたと思うと、それだけで愛着がわいてくる。

そんな、ちょっと楽しい、オトナの図画工作の時間。

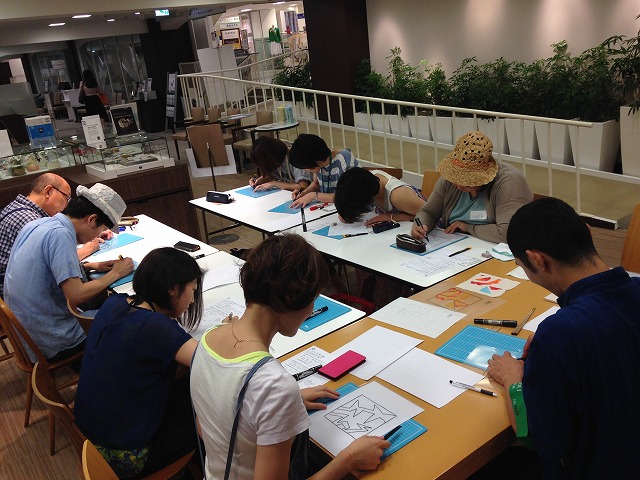

場所は、西武渋谷店A館の7階、趣味のお店サンイデーの一角。毎日、何かしらの手作り講座が開かれているこのスペースに、お邪魔してきました。受付を済ませると、皆様、カッティングボードと、カッターと、デザイン用の紙を持ってお席でお待ちになっています。持参したエプロンを身に着けて、皆様用意は万端のご様子。エプロンをきっかけに話に花が咲いていたり、どこかうきうきした空気が流れています。

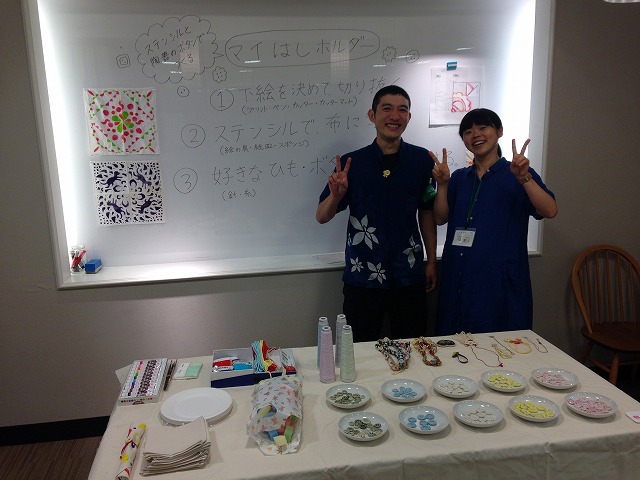

会場奥の机には、今回使用させて頂く陶器のボタンや、そのボタンを使って作られた作品が並べられていました。つるりとしていて、硬質なのに、どこかほっとする陶器のボタン。ありそうでない陶器のボタンを手にすると、つい手の中で転がしてみたくなります。

さて、今日は皆で、マイ箸ホルダーを作ります。

まず、先生の自己紹介からスタートです。大きなお腹で本日の講座を担当してくださった、楽しい図工のカリキュラムを考えているというオカミさん(濱田聡子先生)、前職から転身、今はひとつひとつ大切に、陶器のボタンを作られている店主(濱田隆史先生)。お二人とも、コーディネイトの中にボタンを忍ばせてくださってました。ちょっとした遊びゴコロがにくい。

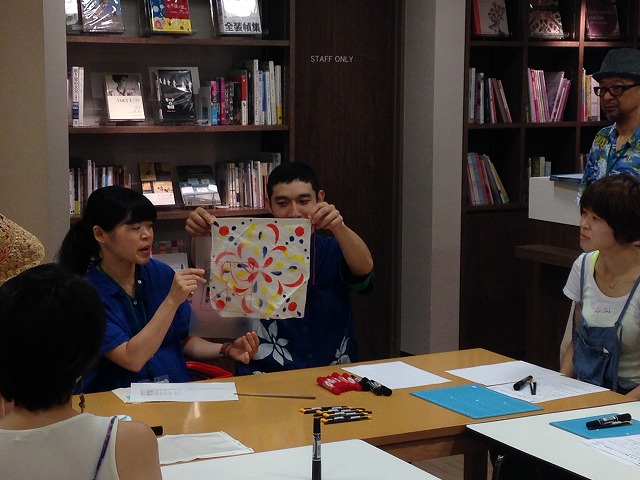

全体の流れをご説明頂いた後、下絵作りに入ります。四角の枠の中に、鉛筆でああでもない、こうでもないと試行錯誤。一つのパターンは、作成する布の丁度四分の一サイズ。四回布に転写して、一つの作品が出来上がります。どのように転写するかによっても印象は全く変わります。出来上がりの姿を想像しながら、紙に鉛筆を走らせます。

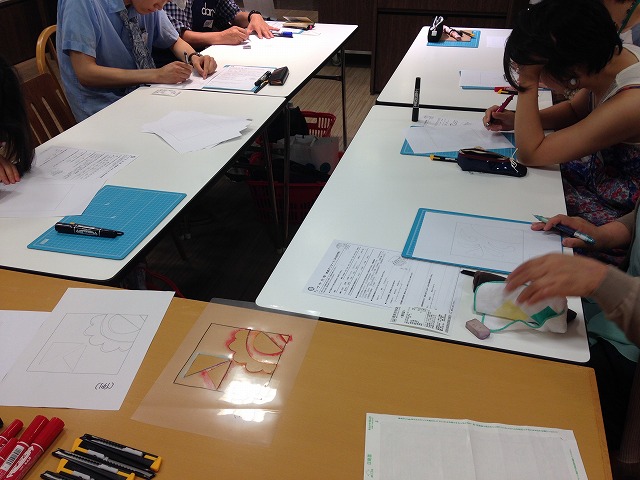

カッターで切り取る形になりますから、曲線は無い方がいいとか、これはやりやすいとか、みんなあれやこれや言いながらでしたが、その声もしばらくすると止み、みなさんそれぞれ集中して自分の世界に入られます。一人、またおひとりとデザイン完成。

次いで、それをクリアファイルに写し書きします。紙の上にクリアファイルを載せ、油性マジックでざっくりとなぞっていきます。クリアファイルに油性マジックの太線で図柄が映されると、ざっくりざっくり枠を書いたら、とうとうカッターで切り取る段に入ります。

「あ!切りすぎた!」

「曲線切りにくい・・・」

「線が細すぎる!どうしよう!」

といった声も聞かれましたが、作業に入るとみな集中して没頭されてます。集中。集中。

進み具合が人によってまちまちだったので、先生は、ひとりひとり、丁寧に対応してくださいました。自分のペースで進めていいんだ、という安心感も、楽しみながら集中できた要因だったと思います。

そして次は、とうとう色合わせ。頭の中で、なんとなくこんな色がいいかなぁ、とイメージしていても、実際に絵具を見ると、あ、ここはこれもいいな、あれもいいな、といろいろな妄想が膨らみます。

お皿に絵具を少し乗せ、霧吹きで水をシュッと一吹き。スポンジを持ってそれぞれ席に戻ります。ポンポンポンポンポンポンポン。スポンジを載せるたび、布に色がうつるたび、色が命を持ってくるようです。

ここからのやり方も人それぞれ。4枠すべて、ひとつの色を載せてから次の色に行く方。

逆に、いくつかの色を含め、一枠ずつきっちり完成させて行かれる方。

途中で気の赴くままに色を変えていかれる方。

色を乗せる前に絵具を混ぜて、自分だけの色を作られる方。

さまざまですが、目の前の作業に真剣になっていることだけはどなたも間違いありません。

そして、無地の布に少しずつステンシルの絵が描かれていくと、作業途中で隣の方の作品を見ながら「いいねー!」「すごいー!」と歓声しきり。正解がなくて、何でもあり。人の作品に刺激もされるし、あれこれやりたくて仕方がない。

そして、一通り色付けが終わった方は、ドライヤーで乾かしてから最後の工程、ボタン・紐つけに入っていきます。作品を持って先生のところに向かい、ボタンを選びます。白、黄色、青、ピンクといったカラフルな陶器のボタン。色ごとに分けられていますが、それぞれのお皿に入っているボタンは形も大きさも様々。ついつい迷います。あれもいいなぁ、これもいいなぁ。紐の種類、ボタンの種類。悩んでいる時間がまた楽しい!

そして最後はちくちく針仕事。慣れている方も、慣れていない方も、なんとかこうにか、時間内に全員ボタン付けまで終了しました!最後に、絵具で名前のサインをいれていらっしゃる方も。「ステンシル」にこだわらず、最後に筆で「ちょい足し」ができるのも嬉しいところ。

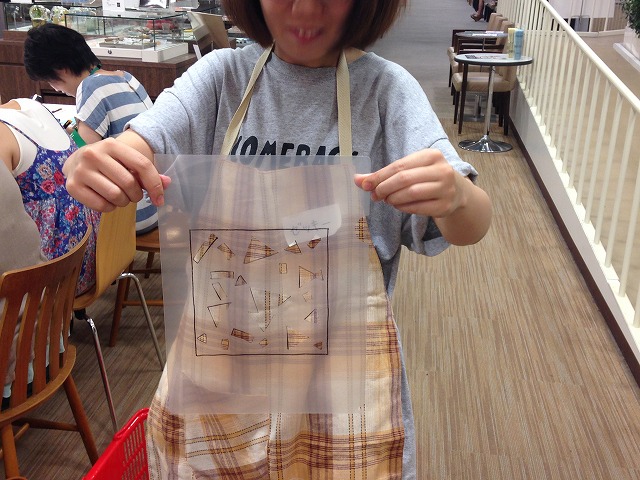

そして、できたもので鉛筆やらペンやらを巻いてみると、これまた表情が変わります。開いたときと、巻いたとき。どちらも楽しいマイ手作り。

出来上がると、それぞれの作品をお披露目しながら、込めた思いとその解説です。

お一人は、一つのパターンを一色で4面に乗せたのち、色を変えて、角度を変えて同じパターンを載せてみる。アヴァンギャルドで、なんだかロックなテイスト。

そうかと思えば、4枠にすべて太陽が並び、日本手ぬぐいのような趣を醸し出している方。

ひとつ色を載せたら、今度は切り取った中身を載せて、ネガポジ変換で絵を書かれている方も。

参加された皆さんの楽しい思いがはじけているような作品ができあがりました。

聡子先生が、「普段は子供を対象にこの講座をやってるんですけど、みなさん、さすが大人!発想力が素晴らしい。私自身、とても勉強になりました。デザインも、色合わせも、発想も。子供相手だと、デザインが出るまでに1時間くらいかかることもありますし、カッターの使い方、針の使い方からお伝えしないといけないことが多いんですが、本当にスムーズで驚きました。オトナの図画工作、楽しいですね」とおっしゃってくださったことが印象的でした。

また、隆史先生の一言「このステンシル、パターン一つだけだとなかなかわからないんですけど、4つ並べてみると、ほぼ必ず自分の予想を超えるんです。だからやってて面白いし、はまるんです」、楽しそうに参加されている皆さんの様子を見ていて、この意味がよーーーーく、わかりました。

普段、無心に手を動かすことってあまりありません。スポンジをたたいている間は、本当に皆様無心になってらっしゃいました。

ここまで自由に、大胆な色使いで何かを作る、描くという機会も、日常の中ではあまりなかったりします。

普段、なかなか出会えない自由な感覚が、とても新鮮でした。

手仕事のぬくもりを伝えてくださった先生と、素晴らしい作品の数々を生み出してくださった参加者の皆さんに感謝。ありがとうございました!

(ボランティアスタッフ:保科早苗)

そんな、ちょっと楽しい、オトナの図画工作の時間。

場所は、西武渋谷店A館の7階、趣味のお店サンイデーの一角。毎日、何かしらの手作り講座が開かれているこのスペースに、お邪魔してきました。受付を済ませると、皆様、カッティングボードと、カッターと、デザイン用の紙を持ってお席でお待ちになっています。持参したエプロンを身に着けて、皆様用意は万端のご様子。エプロンをきっかけに話に花が咲いていたり、どこかうきうきした空気が流れています。

会場奥の机には、今回使用させて頂く陶器のボタンや、そのボタンを使って作られた作品が並べられていました。つるりとしていて、硬質なのに、どこかほっとする陶器のボタン。ありそうでない陶器のボタンを手にすると、つい手の中で転がしてみたくなります。

さて、今日は皆で、マイ箸ホルダーを作ります。

まず、先生の自己紹介からスタートです。大きなお腹で本日の講座を担当してくださった、楽しい図工のカリキュラムを考えているというオカミさん(濱田聡子先生)、前職から転身、今はひとつひとつ大切に、陶器のボタンを作られている店主(濱田隆史先生)。お二人とも、コーディネイトの中にボタンを忍ばせてくださってました。ちょっとした遊びゴコロがにくい。

全体の流れをご説明頂いた後、下絵作りに入ります。四角の枠の中に、鉛筆でああでもない、こうでもないと試行錯誤。一つのパターンは、作成する布の丁度四分の一サイズ。四回布に転写して、一つの作品が出来上がります。どのように転写するかによっても印象は全く変わります。出来上がりの姿を想像しながら、紙に鉛筆を走らせます。

カッターで切り取る形になりますから、曲線は無い方がいいとか、これはやりやすいとか、みんなあれやこれや言いながらでしたが、その声もしばらくすると止み、みなさんそれぞれ集中して自分の世界に入られます。一人、またおひとりとデザイン完成。

次いで、それをクリアファイルに写し書きします。紙の上にクリアファイルを載せ、油性マジックでざっくりとなぞっていきます。クリアファイルに油性マジックの太線で図柄が映されると、ざっくりざっくり枠を書いたら、とうとうカッターで切り取る段に入ります。

「あ!切りすぎた!」

「曲線切りにくい・・・」

「線が細すぎる!どうしよう!」

といった声も聞かれましたが、作業に入るとみな集中して没頭されてます。集中。集中。

進み具合が人によってまちまちだったので、先生は、ひとりひとり、丁寧に対応してくださいました。自分のペースで進めていいんだ、という安心感も、楽しみながら集中できた要因だったと思います。

そして次は、とうとう色合わせ。頭の中で、なんとなくこんな色がいいかなぁ、とイメージしていても、実際に絵具を見ると、あ、ここはこれもいいな、あれもいいな、といろいろな妄想が膨らみます。

お皿に絵具を少し乗せ、霧吹きで水をシュッと一吹き。スポンジを持ってそれぞれ席に戻ります。ポンポンポンポンポンポンポン。スポンジを載せるたび、布に色がうつるたび、色が命を持ってくるようです。

ここからのやり方も人それぞれ。4枠すべて、ひとつの色を載せてから次の色に行く方。

逆に、いくつかの色を含め、一枠ずつきっちり完成させて行かれる方。

途中で気の赴くままに色を変えていかれる方。

色を乗せる前に絵具を混ぜて、自分だけの色を作られる方。

さまざまですが、目の前の作業に真剣になっていることだけはどなたも間違いありません。

そして、無地の布に少しずつステンシルの絵が描かれていくと、作業途中で隣の方の作品を見ながら「いいねー!」「すごいー!」と歓声しきり。正解がなくて、何でもあり。人の作品に刺激もされるし、あれこれやりたくて仕方がない。

そして、一通り色付けが終わった方は、ドライヤーで乾かしてから最後の工程、ボタン・紐つけに入っていきます。作品を持って先生のところに向かい、ボタンを選びます。白、黄色、青、ピンクといったカラフルな陶器のボタン。色ごとに分けられていますが、それぞれのお皿に入っているボタンは形も大きさも様々。ついつい迷います。あれもいいなぁ、これもいいなぁ。紐の種類、ボタンの種類。悩んでいる時間がまた楽しい!

そして最後はちくちく針仕事。慣れている方も、慣れていない方も、なんとかこうにか、時間内に全員ボタン付けまで終了しました!最後に、絵具で名前のサインをいれていらっしゃる方も。「ステンシル」にこだわらず、最後に筆で「ちょい足し」ができるのも嬉しいところ。

そして、できたもので鉛筆やらペンやらを巻いてみると、これまた表情が変わります。開いたときと、巻いたとき。どちらも楽しいマイ手作り。

出来上がると、それぞれの作品をお披露目しながら、込めた思いとその解説です。

お一人は、一つのパターンを一色で4面に乗せたのち、色を変えて、角度を変えて同じパターンを載せてみる。アヴァンギャルドで、なんだかロックなテイスト。

そうかと思えば、4枠にすべて太陽が並び、日本手ぬぐいのような趣を醸し出している方。

ひとつ色を載せたら、今度は切り取った中身を載せて、ネガポジ変換で絵を書かれている方も。

参加された皆さんの楽しい思いがはじけているような作品ができあがりました。

聡子先生が、「普段は子供を対象にこの講座をやってるんですけど、みなさん、さすが大人!発想力が素晴らしい。私自身、とても勉強になりました。デザインも、色合わせも、発想も。子供相手だと、デザインが出るまでに1時間くらいかかることもありますし、カッターの使い方、針の使い方からお伝えしないといけないことが多いんですが、本当にスムーズで驚きました。オトナの図画工作、楽しいですね」とおっしゃってくださったことが印象的でした。

また、隆史先生の一言「このステンシル、パターン一つだけだとなかなかわからないんですけど、4つ並べてみると、ほぼ必ず自分の予想を超えるんです。だからやってて面白いし、はまるんです」、楽しそうに参加されている皆さんの様子を見ていて、この意味がよーーーーく、わかりました。

普段、無心に手を動かすことってあまりありません。スポンジをたたいている間は、本当に皆様無心になってらっしゃいました。

ここまで自由に、大胆な色使いで何かを作る、描くという機会も、日常の中ではあまりなかったりします。

普段、なかなか出会えない自由な感覚が、とても新鮮でした。

手仕事のぬくもりを伝えてくださった先生と、素晴らしい作品の数々を生み出してくださった参加者の皆さんに感謝。ありがとうございました!

(ボランティアスタッフ:保科早苗)