授業レポート

2025/3/19 UP

多木陽介さんと読む

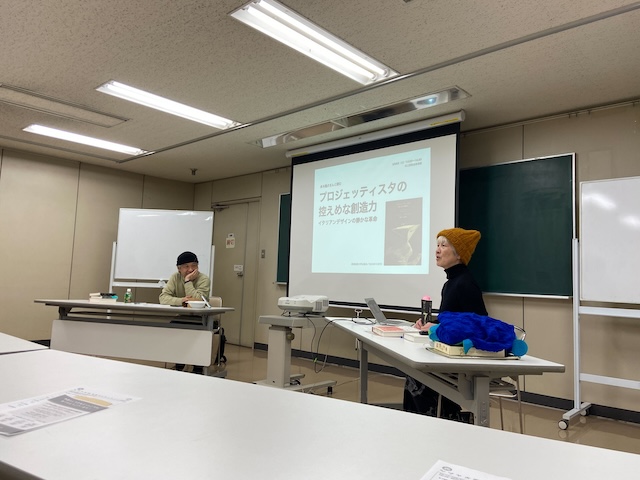

『プロジェッティスタの控えめな創造力』

仕事に対して「“作る”ことが目的になっていないか?」と考えたことがある人は、きっと私だけではないはず。商業的な映像作品を作る仕事をしていた私は、作り続けることが第一優先となった仕組みの中で、その環境を改善するよりも、そこから離れるという選択をしました。いわば、諦めたのです。

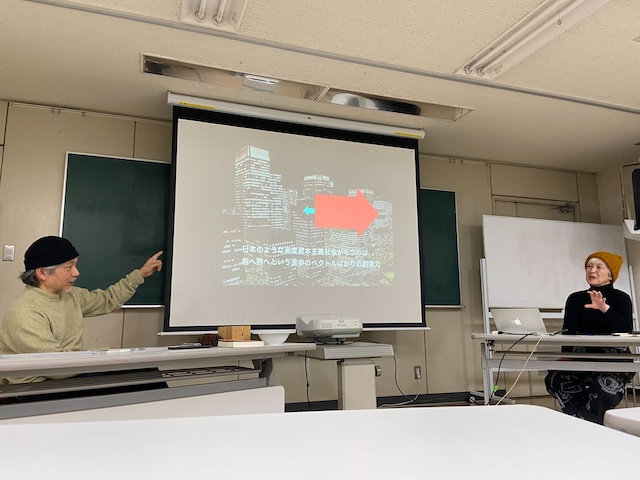

何かの本で「資本主義を終わらせるよりも、世界を終わらせる方が簡単だ」と読んだけれど、まさに、どうやったらこの循環から抜け出せるのかがわからない。この社会で立ち止まって考えることは、本当に難しいものです。

震災やコロナ禍で私たちはいくらでも立ち止まる瞬間を持てたはずなのに、気がつくと今日も忙しなく日々の仕事をこなしている。だからせめて、少しだけでも立ち止まって、大切なことを「大切だよね」と言い合える場や時間を持ち、確認し合うことが必要です。今回の授業は、私にとってそんな時間となりました。

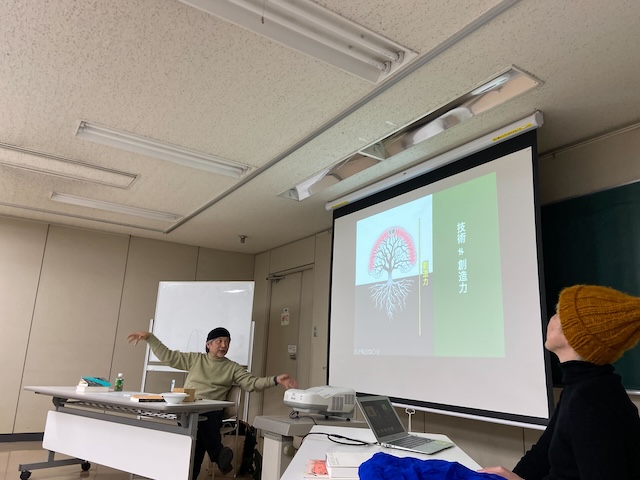

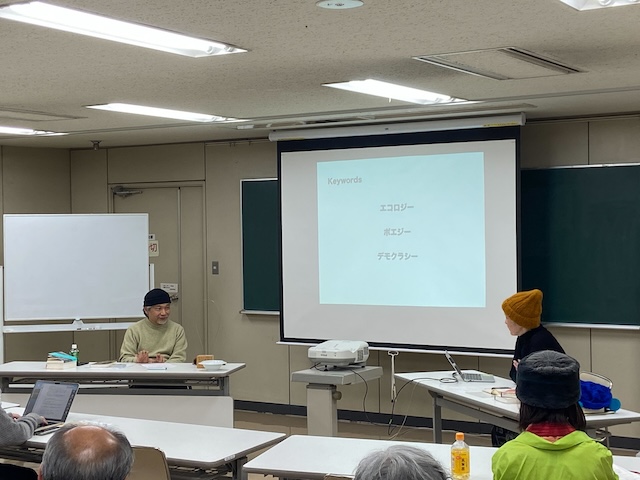

授業は、多木陽介さんが書かれた本「プロジェッティスタの控えめな創造力 イタリアンデザインの静かな革命」(慶應義塾大学出版会)を元に、コーディネーターの紫牟田さんとの対話によって、その内容を深掘りしていく内容でした。それは「デザイン」や「アート」というよりも、「生き方」や「この社会に対する姿勢」が大きなテーマだったように思います。

タイトルにある「プロジェッティスタ」とは、簡潔に言うと、「プロジェクトを考えて実践する人」のことです。

第二次世界大戦後のイタリアに登場したイタリアンデザインにおいて、まだdesignという英語がなかった当時、イタリアンデザインの父祖たち(ブルーノ・ムナーリや、アキッレ・カスティリオーニなど)は、その仕事を「プロジェッタツィオーネ(progettazione=プロジェクトを考えて実践することという意味)」と呼び、自らを「プロジェッティスタ(progetttista)」と呼んでいたそうです。

彼らにとってのデザイン(プロジェッタツィオーネ)とは、単にものづくりの職能というよりは、多分野の知識や人間性も含めた、ある社会的な姿勢ないし態度のようなものでありました。

例えば、「街灯を作って」というオーダーに対しては、街中の街灯を調べ尽くし、その街に本当に必要な街灯とは何か、という根本から考える。縁が垂れ下がった、少々奇妙な形をしたお皿は、レストランにて「スープを運ぶときに必ず指が入ってしまうのはどうにかならないだろうか」という素朴な疑問から生まれたものだといいます。

彼らにとってのものづくりは、「本質」から考え尽くした結果、あるいは日々の観察から生まれた結果が、最終的に形になった…といった感じで、それがごく普通で自然なことでした。

カスティリオーニがデザインして大ヒットした電気スイッチがあります。私たちも見覚えのある、世界中で使われている電気スイッチですが、本人は「私のデザインした作品が名前とともに飾られてあると言うのは嬉しいが、私がデザインしたなどとは知らずに、それこそ、物をデザインするという職業があるなんてことも知らずに、普通の家庭の適切な場所で、昔からあった物のように使ってくれる方が、もっと嬉しい」と言ったそうです。

社会のためにすごく役立つけれど、それ自体にほとんど目につかない「透明な」作品を作ろうとし、自分は誰にも気づかれない「透明な」デザイナーであろうとする。その姿勢は、ひとりの人間が大きな歴史の中に生きる一部であり、「この世界にあったら、前より少し良くなるよね」と、そっとモノ差し出してくれたような優しさを感じます。

そんな「プロジェッタツィオーネ」の精神は、国を超えて、別の分野で活動する人たちの中にも存在していました。

多木さんがあげた例の中に、愛知県常滑市の陶芸家たちの活動があります。

「自然の中で何千年もかけて作られた粘土がここにある。自分たちのやっていることはそれにほんの少し手を加えただけ」

と言い切る彼らの精神は、「プロジェッタツィオーネ」のそれと似ています。

私は常滑に住んでいたことがあり、彼らに会ったことがあるのですが、「プロジェッタツィオーネ」の話をしたところ、「まあ、僕らは昔から普通にやっていることだからねえ」と言って笑っていました。

お金を生み出すために作り続ける、働き続ける現代社会の中で、彼らのような「透明」で「控えめ」な姿は、見過ごされることが多いのかも知れません。

「控えめな創造力」を象徴する形として、多木さんが授業に用意したものが2つあります。

1つは、アルミを加工して作った栓抜き。もう1つは、木の土台に気球のような形に曲がった複数のピアノ線。

作り手の意志を押し付けて成形されたアルミに対して、ピアノ線が描くカーブは作り手の意志とは無関係。

「控えめな創造力」とは、頭で考えることなのではなく、手元にあるものの可能性を育てる、あるいは対話しながら生み出すものなのです。

授業にて、参加者の一人が質問していたことが印象的でした。若者に対する教育の現場で感じる、好奇心や想像力を育む力が減っているのでは、という問い。

正解を最短距離で見つけようとする若者たちを想像しながら、私は、まだ見ぬプロジェッタツィオーネたちの「控えめ」で「透明な」姿は、SNSなどに象徴される「映え」や「タイパ」から一番遠いところにあるものだから、「かっこいい大人」として若者に発見されていないのではないか、と思いました。

プロジェッタツィオーネが実践してきた地道で地味で時間のかかる工程は、近年「無駄」「ダサい」と思われてきた節があります。そういった愚直な姿勢にこそ憧れを抱くような社会にしていくことが、人間らしい、お金に振り回されない社会にしていく方法のひとつなのかも知れません。

だとすると、シブヤ大学の役割は重要です。「控えめ」で「透明」なプロジェッタツィオーネを発見し、紹介し、対話する場をつくる。そういう人たちと会いたいし、話したいし、勇気をもらいたい人は、きっとたくさんいるのではないでしょうか。

紫牟田さんの「社会は変えられると思いますか?」という問いに、多木さんは「時間はかかると思います。手遅れになる前に。間に合うかな?」とおっしゃいました。

控えめな人たちを、控えめなままリスペクトし合える社会にしていきたい。それを諦めたくない。間に合わせたい!今回の授業とこの本に、背中を押してもらいました。

(レポート:吉川真以、写真:秋澤佐智代)

何かの本で「資本主義を終わらせるよりも、世界を終わらせる方が簡単だ」と読んだけれど、まさに、どうやったらこの循環から抜け出せるのかがわからない。この社会で立ち止まって考えることは、本当に難しいものです。

震災やコロナ禍で私たちはいくらでも立ち止まる瞬間を持てたはずなのに、気がつくと今日も忙しなく日々の仕事をこなしている。だからせめて、少しだけでも立ち止まって、大切なことを「大切だよね」と言い合える場や時間を持ち、確認し合うことが必要です。今回の授業は、私にとってそんな時間となりました。

授業は、多木陽介さんが書かれた本「プロジェッティスタの控えめな創造力 イタリアンデザインの静かな革命」(慶應義塾大学出版会)を元に、コーディネーターの紫牟田さんとの対話によって、その内容を深掘りしていく内容でした。それは「デザイン」や「アート」というよりも、「生き方」や「この社会に対する姿勢」が大きなテーマだったように思います。

タイトルにある「プロジェッティスタ」とは、簡潔に言うと、「プロジェクトを考えて実践する人」のことです。

第二次世界大戦後のイタリアに登場したイタリアンデザインにおいて、まだdesignという英語がなかった当時、イタリアンデザインの父祖たち(ブルーノ・ムナーリや、アキッレ・カスティリオーニなど)は、その仕事を「プロジェッタツィオーネ(progettazione=プロジェクトを考えて実践することという意味)」と呼び、自らを「プロジェッティスタ(progetttista)」と呼んでいたそうです。

彼らにとってのデザイン(プロジェッタツィオーネ)とは、単にものづくりの職能というよりは、多分野の知識や人間性も含めた、ある社会的な姿勢ないし態度のようなものでありました。

例えば、「街灯を作って」というオーダーに対しては、街中の街灯を調べ尽くし、その街に本当に必要な街灯とは何か、という根本から考える。縁が垂れ下がった、少々奇妙な形をしたお皿は、レストランにて「スープを運ぶときに必ず指が入ってしまうのはどうにかならないだろうか」という素朴な疑問から生まれたものだといいます。

彼らにとってのものづくりは、「本質」から考え尽くした結果、あるいは日々の観察から生まれた結果が、最終的に形になった…といった感じで、それがごく普通で自然なことでした。

カスティリオーニがデザインして大ヒットした電気スイッチがあります。私たちも見覚えのある、世界中で使われている電気スイッチですが、本人は「私のデザインした作品が名前とともに飾られてあると言うのは嬉しいが、私がデザインしたなどとは知らずに、それこそ、物をデザインするという職業があるなんてことも知らずに、普通の家庭の適切な場所で、昔からあった物のように使ってくれる方が、もっと嬉しい」と言ったそうです。

社会のためにすごく役立つけれど、それ自体にほとんど目につかない「透明な」作品を作ろうとし、自分は誰にも気づかれない「透明な」デザイナーであろうとする。その姿勢は、ひとりの人間が大きな歴史の中に生きる一部であり、「この世界にあったら、前より少し良くなるよね」と、そっとモノ差し出してくれたような優しさを感じます。

そんな「プロジェッタツィオーネ」の精神は、国を超えて、別の分野で活動する人たちの中にも存在していました。

多木さんがあげた例の中に、愛知県常滑市の陶芸家たちの活動があります。

「自然の中で何千年もかけて作られた粘土がここにある。自分たちのやっていることはそれにほんの少し手を加えただけ」

と言い切る彼らの精神は、「プロジェッタツィオーネ」のそれと似ています。

私は常滑に住んでいたことがあり、彼らに会ったことがあるのですが、「プロジェッタツィオーネ」の話をしたところ、「まあ、僕らは昔から普通にやっていることだからねえ」と言って笑っていました。

お金を生み出すために作り続ける、働き続ける現代社会の中で、彼らのような「透明」で「控えめ」な姿は、見過ごされることが多いのかも知れません。

「控えめな創造力」を象徴する形として、多木さんが授業に用意したものが2つあります。

1つは、アルミを加工して作った栓抜き。もう1つは、木の土台に気球のような形に曲がった複数のピアノ線。

作り手の意志を押し付けて成形されたアルミに対して、ピアノ線が描くカーブは作り手の意志とは無関係。

「控えめな創造力」とは、頭で考えることなのではなく、手元にあるものの可能性を育てる、あるいは対話しながら生み出すものなのです。

授業にて、参加者の一人が質問していたことが印象的でした。若者に対する教育の現場で感じる、好奇心や想像力を育む力が減っているのでは、という問い。

正解を最短距離で見つけようとする若者たちを想像しながら、私は、まだ見ぬプロジェッタツィオーネたちの「控えめ」で「透明な」姿は、SNSなどに象徴される「映え」や「タイパ」から一番遠いところにあるものだから、「かっこいい大人」として若者に発見されていないのではないか、と思いました。

プロジェッタツィオーネが実践してきた地道で地味で時間のかかる工程は、近年「無駄」「ダサい」と思われてきた節があります。そういった愚直な姿勢にこそ憧れを抱くような社会にしていくことが、人間らしい、お金に振り回されない社会にしていく方法のひとつなのかも知れません。

だとすると、シブヤ大学の役割は重要です。「控えめ」で「透明」なプロジェッタツィオーネを発見し、紹介し、対話する場をつくる。そういう人たちと会いたいし、話したいし、勇気をもらいたい人は、きっとたくさんいるのではないでしょうか。

紫牟田さんの「社会は変えられると思いますか?」という問いに、多木さんは「時間はかかると思います。手遅れになる前に。間に合うかな?」とおっしゃいました。

控えめな人たちを、控えめなままリスペクトし合える社会にしていきたい。それを諦めたくない。間に合わせたい!今回の授業とこの本に、背中を押してもらいました。

(レポート:吉川真以、写真:秋澤佐智代)