墨書のすすめ ~美文字のこつ教えます~

土

14:00-16:00

- 恵比寿社会教育館

- 髙山 宗東 [歴史家/中世茶道家元/御伽衆(おとぎしゅう)]

- 参加費

- 無料

- 定員

- 40名

- 参加対象

- どなたでも/墨書、日本文化、歴史などに興味のある方。

- 当日の持ち物

- 材料費500円、筆記用具、手ふき(墨用で汚れてもよいもの)、習字道具(あれば)

- 申し込み方法

- 上記受付期間中、WEBフォームより抽選予約制で申し込みを受付いたします。

※抽選後にキャンセルが発生した場合は先着順で受付再開します。※1回のお申し込みにつき、1名様のご入場となりますのでご了承ください。同じ方が同じ授業に2回申し込みは出来ません。 - 【入場】教室へは、授業開始時間までに必ずお入り下さい。授業開始後の入場は制限させていただきます。なお、10分を超えて遅刻された場合は受付終了となり、授業へ参加することが出来ませんのでご注意下さい。

【交通手段】当日、教室への交通手段は電車、バスなど公共機関をご利用下さい。近隣への配慮のため、車・バイク・自転車でのご来場はご遠慮願います。

【撮影等】会場への撮影、録音機器のお持込は固くお断りさせて頂きますので、ご了承下さい。 - ※1:材料費としておひとり500円いただきます。

※2:本授業の抽選は2013年12月10日(火)に行います。(抽選予約受付は12月9日(月)24時までとなります。)

※3:抽選後、定員に満たない場合やキャンセルが発生した場合は、

2013年12月19日(木)24時まで先着順でお申し込みを受付いたします。

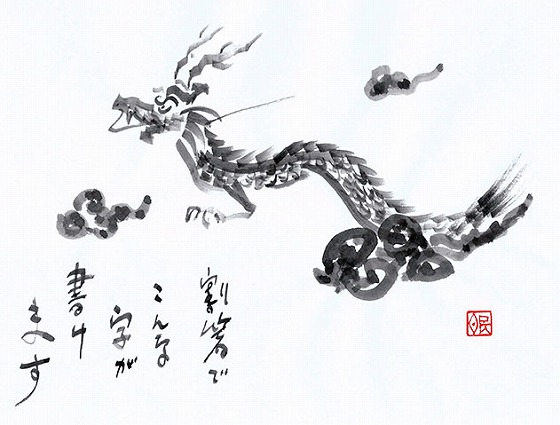

一般的に習字というと、墨汁を使って筆で書くというイメージですね。

今回は近世史研究家の髙山宗東(たかやまむねはる)さんを先生にお迎えし、

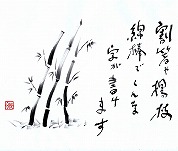

墨で書く「きほんのき」として「墨」と「水」の相性から、墨をする大切さとその意味を学びます。

墨書について髙山さんにお話を聞くたびに、

歴史のこと、故事来歴について様々なことが、広く深く湧き出てきていつも驚かされます。

それもそのはず、ご先祖が「御伽衆(おとぎしゅう)」という、

主君に仕え政治や軍事の相談役、世間話の相手を務めたり、しきたりを伝える仕事をつつ、

主君の子供などに書道の基本を教えるのも仕事としていたそうです。

ご自身もそれを継承しつつ、手紙も筆で書くことを薦めていらっしゃいます。

授業では実際に墨で書くにあたって、実は筆ではなくても、

爪楊枝、割り箸、小枝、綿棒や指などでの墨書を体験していただきながら、

墨で上手そうに書く「コツ」を学びます。

授業の最後には清書として、筆でも書いてみましょう!

墨で書くをたのしく、自分らしい美しい字をちょっと体得してみませんか?

【授業の流れ】(予定)

13:45 受付開始(3階・和室)

14:00 はじめに~

14:05 墨、水、紙のおはなし

墨をすって心静める

いろんなもので書いてみる

清書

15:50 ふりかえり~記念撮影

16:00 終了

※授業後10分程度、アンケートのご記入にご協力をお願いいたします。

(授業コーディネーター 佐藤隆俊)

【注意事項】

※1:材料費として、おひとりを500円を頂戴いたします。

※2:小学生以上を対象にしています。小中学生の方は保護者とご一緒にご参加ください。

※3:墨書道具のご用意はありますが、お持ちの方は慣れた筆、硯などをご持参ください。

※4:教室は畳敷き和室になります。靴を脱いでご参加いただきます。

今回は近世史研究家の髙山宗東(たかやまむねはる)さんを先生にお迎えし、

墨で書く「きほんのき」として「墨」と「水」の相性から、墨をする大切さとその意味を学びます。

墨書について髙山さんにお話を聞くたびに、

歴史のこと、故事来歴について様々なことが、広く深く湧き出てきていつも驚かされます。

それもそのはず、ご先祖が「御伽衆(おとぎしゅう)」という、

主君に仕え政治や軍事の相談役、世間話の相手を務めたり、しきたりを伝える仕事をつつ、

主君の子供などに書道の基本を教えるのも仕事としていたそうです。

ご自身もそれを継承しつつ、手紙も筆で書くことを薦めていらっしゃいます。

授業では実際に墨で書くにあたって、実は筆ではなくても、

爪楊枝、割り箸、小枝、綿棒や指などでの墨書を体験していただきながら、

墨で上手そうに書く「コツ」を学びます。

授業の最後には清書として、筆でも書いてみましょう!

墨で書くをたのしく、自分らしい美しい字をちょっと体得してみませんか?

【授業の流れ】(予定)

13:45 受付開始(3階・和室)

14:00 はじめに~

14:05 墨、水、紙のおはなし

墨をすって心静める

いろんなもので書いてみる

清書

15:50 ふりかえり~記念撮影

16:00 終了

※授業後10分程度、アンケートのご記入にご協力をお願いいたします。

(授業コーディネーター 佐藤隆俊)

【注意事項】

※1:材料費として、おひとりを500円を頂戴いたします。

※2:小学生以上を対象にしています。小中学生の方は保護者とご一緒にご参加ください。

※3:墨書道具のご用意はありますが、お持ちの方は慣れた筆、硯などをご持参ください。

※4:教室は畳敷き和室になります。靴を脱いでご参加いただきます。

先生

[ 歴史家/中世茶道家元/御伽衆(おとぎしゅう) ]

髙山 宗東

近世史研究家。有職故実家。歴史考証家、有職点前(中世風茶礼)家元。昭和女子大学非常勤講師(日本服飾史)。 先祖伝来の公家・武家の故実を継承し、単行本、雑誌、TV番組等の歴史考証の他、歴史・文学関連のコラム等を執筆。歴史、文学、国語(言語変遷史)などの講演活動も。

http://appare-diet.com/bumpitsu.htm

教室

恵比寿社会教育館

昭和55年に渋谷区で二番目の社会教育館として開館。

音楽学習室、茶室、料理室などの豊富な学習室に加え、第1体育室(卓球室)、第2体育室、陶芸用焼窯、七宝焼電気炉など充実した設備環境があり、幅広い活動に利用されている。

<バリアフリーに関して>

バリアフリー設計となっております。安心してご来場下さい。

施設案内ページ

- 所在地

渋谷区恵比寿2-27-18

電話:03-3443-5777

※場所の確認以外でのご連絡はお控えください。

【最寄り駅】

JR「恵比寿駅」、地下鉄日比谷線「恵比寿駅」または「広尾駅」徒歩15分

(恵比寿駅から1kmほどありますので、余裕を持ってお越し下さい。ご不安な方はハチ公バスなどもご利用ください。)

授業内容や出欠、遅刻等についてのお問い合わせ、ご連絡はシブヤ大学事務局 までお願いします。