授業レポート

2025/8/8 UP

対話が大事というけれど・・・

~対話のリアルと向き合う座談会~

2025年7月19日(土)、渋谷区の上原社会教育館にて、「対話のリアルと向き合う座談会」を開催しました。先生は米国ルイジアナ州在住の学者で博士の矢島祐作さん。矢島さんは、文化とコミュニケーションおよび教育を専門としており、この夏の一時帰国を機に4回目となるシブヤ大学での授業に臨んでくださいました。

授業は、約20人の参加者が4つのグループに分かれて自己紹介を行うところからスタートしました。各自が参加理由を共有すると、対話が大事と思いながらも難しさを感じている、対話そのものについてじっくり考えたいといった理由が集まり、この段階ですでに大いに盛り上がっていました。

自己紹介の後、矢島さんが「対話の前提」について語り始めます。

「対話に正解はありません。相手を尊重することは簡単ではないし、余裕があるときにしかできません。誰しもが差別心や加害性を持っているため、信念同士の衝突が起きやすくなります。また現代では情報量が膨大で、人によって持つ情報が違いすぎるため、前提の共有が難しいのです」

矢島さんの説明が終わると、先ほどと同じグループで、この後の座談会で話したいトピックを選びました。

提示されたトピックは以下の6つです。

(1) 今アメリカで起きていること

(2) 対話で人の意見は変わるのか?

(3) 異なる意見と対話

(4) タブーと対話

(5) 暗黙の了解と対話

(6) 何のために対話をするのか

これらのトピックのうち、「対話で人の意見は変わるのか?」「何のために対話をするのか」を考えたいという声が多く、座談会ではこの2つのトピックを中心に進めていくことになりました。

座談会は、参加者全員が一つの輪になって自由に意見交換を行う形式で進められました。矢島さんはまず、「お酒が好きな人はいますか?」と問いかけます。7~8人が手を挙げました。矢島さんが「もし『お酒をやめたほうがいい』と言われたらどうしますか?」と問いかけると、参加者からは「そのように言う理由を聞きます」「とりあえず話は聞きますが、お酒はやめないと思います(笑)」といった率直な声が次々にあがりました。そこから参加者同士の議論が深まり、「なぜお酒をやめないと言い切れるのですか?」「35年間飲んでいますが、健康に問題が起きたことがないからです」「それはこれまでのことで、これからどうなるかはわかりませんよね?」など、活発な意見交換が展開されました。

この様子を受けて矢島さんは、次のように解説してくださいました。

「自分が大切にしている考え方や行動は、人からロジックで説明されても変えづらく、自分がそれほど関心を持っていないテーマに関しては、人から説得されやすい。こうした人間の特徴を示した理論を『社会的判断理論』と言います。では、自分が大切にしている考え方や行動は、どうすれば変わる可能性があるのでしょうか。その鍵は『長期的な人間関係』です。長い間一緒にいて仲良くなったり、その人に好意を抱いたりすると、相手の話を素直に受け止め、考えが変わるということが起きやすくなります」

続いて、「異なる意見と対話」について話が進み、「洗脳と対話の違い」に関する議論になりました。参加者から「洗脳は対話ではないですよね?」という質問が出ると、矢島さんは「その通りです。対話とはニュートラルで余裕を持って行われるものです」とおっしゃっていました。

さらに「何のために対話をするのか」というトピックでは、「新しいアイデアを生み出すため」「相手と仲良くなるため」「希望を持つため」など多様な意見が出ました。また、「今アメリカで起きていること」について、矢島さんは、「アメリカでは政治的な分断も含め、意見が激しく対立し、対話自体が難しい場面に多く出会いますし、人種や宗教といった特定のトピックに対して対話を拒否する人も出てきています。」と現地の状況をリアルに伝えてくださいました。

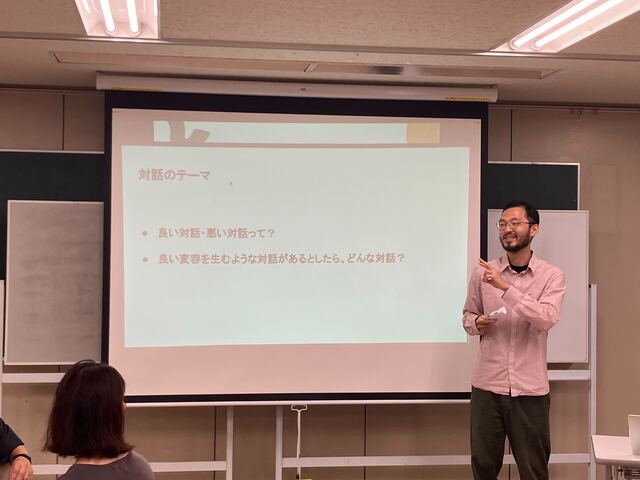

後半は、先ほどとは違うグループに分かれ、「良い対話・悪い対話とは?」「良い変容を生む対話があるとしたらどんな対話?」をテーマに意見を交わします。グループごとの話の内容が全体にシェアされました。

「まず、対話に『良い』『悪い』があるのか、という疑問から話が始まりました。わかりあえない中でも話し合う『プロセス』自体に意味があるのではないか、という意見も出ました」

「『相手の話をよく聞き、個人の経験に基づいた話をすると、深い対話になる』とおっしゃる方がいました」

「そもそも日常生活で違う価値観の人と話すことが少ないので、会話することはあっても、『対話』の経験があまりないかもしれない、と感じました。」

「相手がなぜそう考えるのかに思いを寄せる。お互いの『ファウンデーション(自己基盤)』を共有すれば、話が深まる。「感情」や「経験」を共有できる。それが良い対話だと思います」

矢島さんは最後に、「対話は意図的に行わなければ成立しません。相手の人格を尊重するコミュニケーションであり、私は対話をあきらめたくありません。人間と人間との深い交わりなのです」と力強く語り、授業は終了しました。

分断が進む世の中でも対話を諦めたくないからこそ、対話のリアルと向き合いたいと企画された今回の授業。同じような気持ちを持った人たちが集まり、授業終了後も参加者同士熱心に交流を続け、矢島さんと話し込む人もいらっしゃいました。

参加者の皆さん・矢島さん、「対話」について考える意義深い時間をありがとうございました!

(授業レポート:水井大輔 写真:槇歩美)