授業レポート

2025/8/1 UP

五里霧中⁉な運動会

〜見えない世界はどう見える?〜

今回の授業は、NPO法人日本インクルーシブ・クリエーターズ協会副代表理事の川口育子さんと、同法人代表理事の本間英一郎さんを講師にお迎えして、「見えづらい世界」を体験してみる授業でした。

川口さんは、眼の難病で視覚に障害がありますが、見え方は真っ暗ではなくぼんやりと見えていて、条件が良ければ字も読める状態なのだそうです。

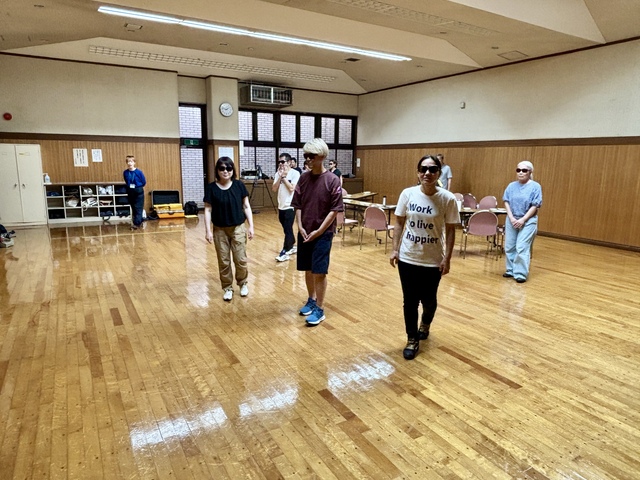

今回は川口さんの見え方を再現するために、サングラスを使って特殊な眼鏡を作製しました(以下眼鏡と表記)。真っ暗ではなくてぼんやり見えるというモヤモヤした状態で色んな競技を行ってみようという運動会です。

講師の方の自己紹介の後、早速参加者全員が眼鏡をかけて順番に自己紹介をしました。

まず眼鏡をかけたら「わーっ」という声が上がりました。こんな風に見えるんだというのが感想でした。

夜、豆電球だけの明かりをもっと暗くしたくらいの、ぼんやり見える感じを更に輪郭をぼかしたような状態と言えば良いでしょうか?室内なので、照明の明るい方は白く光って見え、人は輪郭が見えて「そこに人がいるな」というのは分かります。白い服の人はよく見えますが、全員で何人いるのかは分かりません。全てがぼんやり、形がなんとなく分かるくらいです。

自己紹介でも「右から順番に」と言われても、前の方が話し終えても次が誰なのか分からないし、椅子から立ったり座ったりもおぼつかなくて、これは大変だぞという感じでした。

参加者の方の参加の動機は、「ぼんやりと見える世界を体験したい」「自身も目が良くないので学びたい」「コミュニケーションをしたい」などでした。

運動会なのでまずは席を立ってラジオ体操です。

お馴染みの音楽が掛かると身体は自然に動きますが、隣りの人や机や椅子にぶつかりそうになるし、ジャンプする時は怖かったです。

ラジオ体操の後はいよいよ競技に入りました。

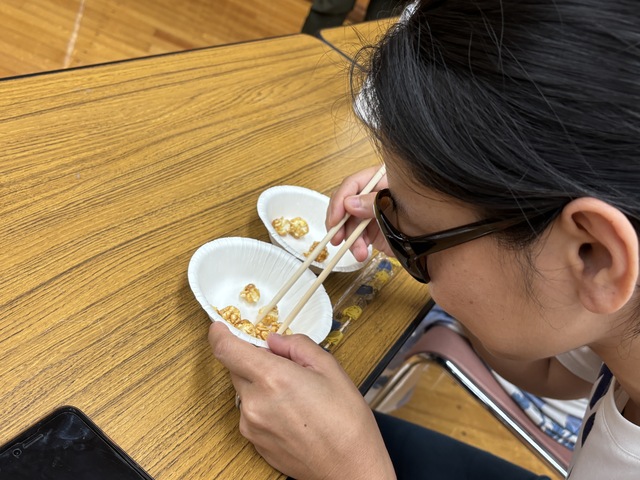

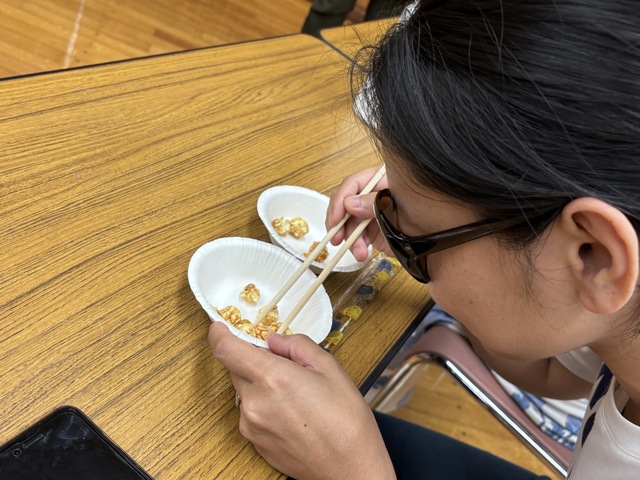

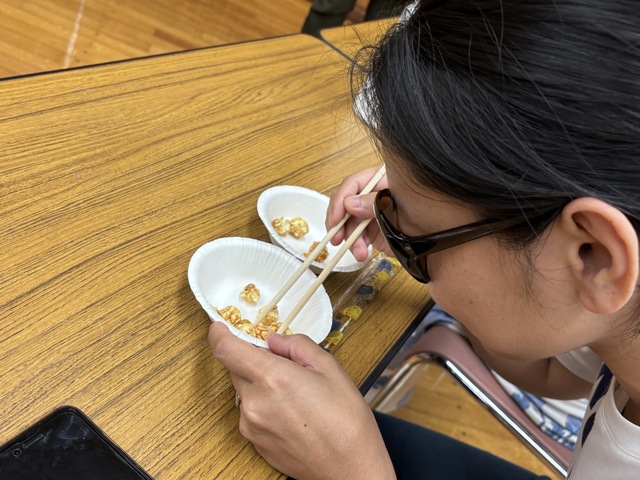

1、ポップコーン移し

椅子に座ってお箸を持って、片方の皿に入れられたポップコーンをもう一つの皿に移す競技。丸い物ががあるのは分かるけど、お箸でつまむのは勘だけが頼りなので難しい。

「塩味のポップコーンだと思って食べてみたら、甘いキャラメルコーンだったのに驚いた」など、見えない状態で食事をすることの難しさを少しだけ味わいました。

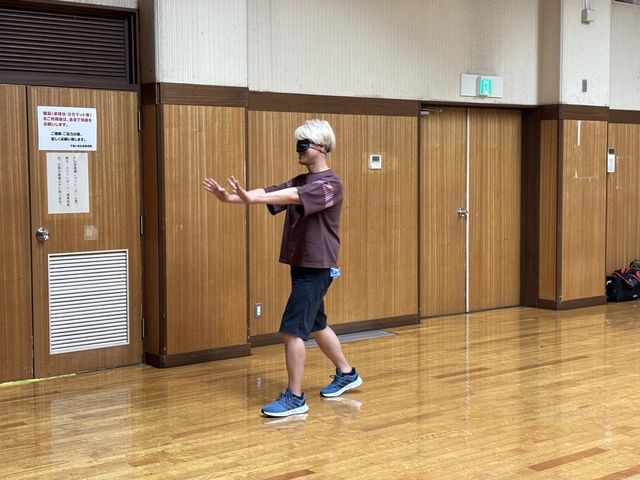

2、真っ直ぐ歩く

眼鏡をかけて、壁に向かって真っ直ぐ歩く競技。

歩いて壁まで行きましたが、壁にぶつかる恐怖感もあって歩き方がぎこちなくなります。真っ直ぐ歩いているつもりでも、1mから50㎝くらいはズレてました。

アイマスクでも体験しましたが、真っ暗だと更に難易度が上がりました。

これは、見えないと横断歩道を渡る時に、向こう側の歩道に上がるつもりが左や右に曲がって歩いてしまうことがあり、自分が左右のどっちに寄ってしまったのか、どこから歩道に上がれば良いかわからないという川口さんの体験から考えられた競技です。

3、ニア5メートル

眼鏡をかけて真っ直ぐ歩き、自分が5mと思う場所で止まり、距離を測定。一番近い人が勝ちという競技。

歩数や勘を頼りにここら辺かなぁと思う場所で止まったが、意外と難しい。

これは、自宅近辺で「この辺」と思う入り口などでも「気を抜いて歩いているとわからなくなる…知っている場所だけにショック」という川口さんのお話から、距離が感覚だけでどこまでわかるのか、という実験のような競技でした。

4、音を頼りに歩く

駅でよく聞く「トイレ案内の音」を体育館の何処かで流し、その音源を探す競技。

耳をすまして音源を探りながら近づいて行くと、大体皆んな同じ場所で止まっていましたが、コンクリートの反響だと違って聞こえたり、上からの音はまた違うそうで、駅など雑踏の中で探すのは難しいと感じました。

目が不自由な人にとって音は重要な情報ですが、「音の発信場所に対して自分がどちらを向いているかで、右なのか左なのかの案内が変わってしまう」という川口さんの話を聞いて「基点」と「方向」の大切さを知りました。

5、点字ブロック体験

アイマスクをして白杖を待ち、杖先の感覚と足の裏の感触を頼りに床に敷かれた点字ブロックの上を歩いて速さを競う競技。

途中で何箇所か90度に曲がっているので、曲がり角で点字ブロックを見失い、探るのが難しい。

探っているうちに自分の向かう方向がわからず、逆戻りしそうになった方もいました。

皆んなが終わった後で川口さんに模範を見せていただきましたが、皆んなの時間の半分以下でクリアしたのは流石です!

点字ブロックは2種類あり、線状の「誘導ブロック」は「方向を示す」、点状の「警告ブロック」は「道の状況が変わることを知らせる」役割があり、駅のホームの端や階段の手前、横断歩道、分岐部分などにありますが、「その先何があるのか」は分かりません。

駅の工事でゴムマットの上にゴム製の点字ブロックが敷かれていることは転落など事故にも繋がりかねません。

指摘をしても全く改善されないそうです。

本当に見えていない人のことは考えていない社会のあり方に憤りを感じました。

…と書きましたが、実際に見えない方のお話しを聞いてみるまでは点字ブロックをそれほど意識していなかったと思います。

平らで安全なことが分かっている体育館の中ですら、見えない状態で歩くことは恐怖と不安しかありませんでした。

外に出て沢山の人や車や自転車などが行き交う道路や歩道を歩いたり、交通機関を使って目的地まで行くことに伴う困難は、想像するに余りあります。

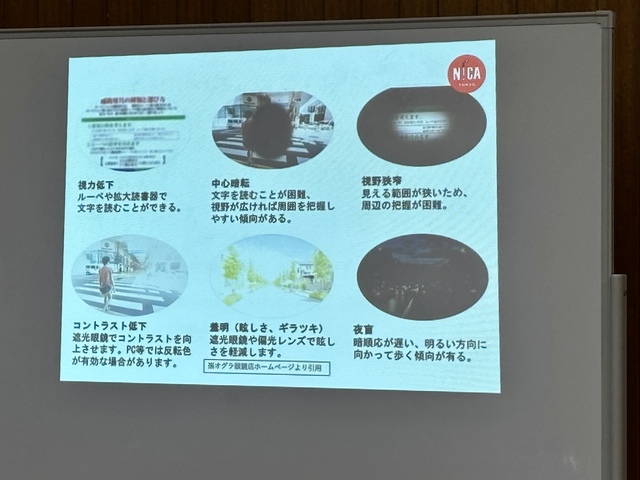

競技の後のお話しで「一口に視覚障害と言っても様々な見え方がある」ということも伺いました。

暗い場所で見えにくい夜盲や、視界の中央だけが見えない中央反転、逆に川口さんのように中央が見えない視野狭窄、コントラストの低下や眩しさギラつきで見えにくいなど、見え方やその度合いも様々です。

先天的な障害か中途障害かでも違うそうで、先天的な障害の方は全体の一割程度でほとんどの方は中途障害だそうです。視覚障害イコール点字、というイメージを持たれていますが、点字が読める方は少ないそうです。

お店で点字のメニューを持って来られたり、食事の時にお箸が使えないと思われてスプーンしか付けて貰えなかったりなど、親切のつもりが逆な場合もありますので、本人に聞いて確認することが大切だと感じました。

参加者の皆さんの感想をご紹介します。

「眼鏡をかけてみて、ほとんど見えないことがこんなにも怖いということを実感しました」

「ポップコーンも取れないし、真っ直ぐ歩くのも大変でした」

「点字ブロックは、目が見えない方にとってとても大切なものなのに、意見を取り入れて貰えなかったりするということをお話しを伺って驚きました」

「視野が制限されるという体験は面白く怖かったです」

「街中で障害のある方に対しての声掛けについて”言葉には責任がある”という話が印象的でした。声掛けをして”大丈夫です”と相手が答えたなら、その言葉は言った側の責任。”大丈夫”と答えたからには、相手にそれ以上する必要はない、だから声を掛けて断られても、あなたは気落ちする必要はない。相手に対して”あなたを気にしてますよ”という気持ちが大切で、それに加えて自分自身が発する言葉一つ一つに責任を持つことも大切、と。普段忘れがちなことの大切さも再認識出来ました」

などがありました。

全体を通して、視覚障害の大変さを体験してみることの大切さを知りました。

それから、思い込みや誤解していることも多い、という現実も知れて良かったです。

障害の種類や度合いも様々なので、まずは本人に声掛けして聞いてみることが一番なのだと思います。

信号待ちの時に信号が変わったことに気が付かない方がいたら「変わりましたよ」と声を掛かるというような小さなことが助かるそうです。

なにも目的地まで一緒に行くとかしなくても「小さなことで良いので声を掛けてみてください」とのことでした。

これは障害のある無しに関わらず、全ての方に対して相手のことを気に掛けている、尊重しているという気持ちでいることが大切なのだと感じさせられました。

まずはちょっとしたことに気が付くこと、そして思い切って声掛けしてみること、障害のある方や色んな方の話に耳を傾けてみることから始めてみませんか?

話を聞く、そして実際に体験してみるということを通して、今回の授業で感じたことでした。

まずはお友達になってみるのが一番良いそうてす。

川口さん本間さん、ありがとうございました。

(レポート:片山朱実、写真:安西仁美)

川口さんは、眼の難病で視覚に障害がありますが、見え方は真っ暗ではなくぼんやりと見えていて、条件が良ければ字も読める状態なのだそうです。

今回は川口さんの見え方を再現するために、サングラスを使って特殊な眼鏡を作製しました(以下眼鏡と表記)。真っ暗ではなくてぼんやり見えるというモヤモヤした状態で色んな競技を行ってみようという運動会です。

講師の方の自己紹介の後、早速参加者全員が眼鏡をかけて順番に自己紹介をしました。

まず眼鏡をかけたら「わーっ」という声が上がりました。こんな風に見えるんだというのが感想でした。

夜、豆電球だけの明かりをもっと暗くしたくらいの、ぼんやり見える感じを更に輪郭をぼかしたような状態と言えば良いでしょうか?室内なので、照明の明るい方は白く光って見え、人は輪郭が見えて「そこに人がいるな」というのは分かります。白い服の人はよく見えますが、全員で何人いるのかは分かりません。全てがぼんやり、形がなんとなく分かるくらいです。

自己紹介でも「右から順番に」と言われても、前の方が話し終えても次が誰なのか分からないし、椅子から立ったり座ったりもおぼつかなくて、これは大変だぞという感じでした。

参加者の方の参加の動機は、「ぼんやりと見える世界を体験したい」「自身も目が良くないので学びたい」「コミュニケーションをしたい」などでした。

運動会なのでまずは席を立ってラジオ体操です。

お馴染みの音楽が掛かると身体は自然に動きますが、隣りの人や机や椅子にぶつかりそうになるし、ジャンプする時は怖かったです。

ラジオ体操の後はいよいよ競技に入りました。

1、ポップコーン移し

椅子に座ってお箸を持って、片方の皿に入れられたポップコーンをもう一つの皿に移す競技。丸い物ががあるのは分かるけど、お箸でつまむのは勘だけが頼りなので難しい。

「塩味のポップコーンだと思って食べてみたら、甘いキャラメルコーンだったのに驚いた」など、見えない状態で食事をすることの難しさを少しだけ味わいました。

2、真っ直ぐ歩く

眼鏡をかけて、壁に向かって真っ直ぐ歩く競技。

歩いて壁まで行きましたが、壁にぶつかる恐怖感もあって歩き方がぎこちなくなります。真っ直ぐ歩いているつもりでも、1mから50㎝くらいはズレてました。

アイマスクでも体験しましたが、真っ暗だと更に難易度が上がりました。

これは、見えないと横断歩道を渡る時に、向こう側の歩道に上がるつもりが左や右に曲がって歩いてしまうことがあり、自分が左右のどっちに寄ってしまったのか、どこから歩道に上がれば良いかわからないという川口さんの体験から考えられた競技です。

3、ニア5メートル

眼鏡をかけて真っ直ぐ歩き、自分が5mと思う場所で止まり、距離を測定。一番近い人が勝ちという競技。

歩数や勘を頼りにここら辺かなぁと思う場所で止まったが、意外と難しい。

これは、自宅近辺で「この辺」と思う入り口などでも「気を抜いて歩いているとわからなくなる…知っている場所だけにショック」という川口さんのお話から、距離が感覚だけでどこまでわかるのか、という実験のような競技でした。

4、音を頼りに歩く

駅でよく聞く「トイレ案内の音」を体育館の何処かで流し、その音源を探す競技。

耳をすまして音源を探りながら近づいて行くと、大体皆んな同じ場所で止まっていましたが、コンクリートの反響だと違って聞こえたり、上からの音はまた違うそうで、駅など雑踏の中で探すのは難しいと感じました。

目が不自由な人にとって音は重要な情報ですが、「音の発信場所に対して自分がどちらを向いているかで、右なのか左なのかの案内が変わってしまう」という川口さんの話を聞いて「基点」と「方向」の大切さを知りました。

5、点字ブロック体験

アイマスクをして白杖を待ち、杖先の感覚と足の裏の感触を頼りに床に敷かれた点字ブロックの上を歩いて速さを競う競技。

途中で何箇所か90度に曲がっているので、曲がり角で点字ブロックを見失い、探るのが難しい。

探っているうちに自分の向かう方向がわからず、逆戻りしそうになった方もいました。

皆んなが終わった後で川口さんに模範を見せていただきましたが、皆んなの時間の半分以下でクリアしたのは流石です!

点字ブロックは2種類あり、線状の「誘導ブロック」は「方向を示す」、点状の「警告ブロック」は「道の状況が変わることを知らせる」役割があり、駅のホームの端や階段の手前、横断歩道、分岐部分などにありますが、「その先何があるのか」は分かりません。

駅の工事でゴムマットの上にゴム製の点字ブロックが敷かれていることは転落など事故にも繋がりかねません。

指摘をしても全く改善されないそうです。

本当に見えていない人のことは考えていない社会のあり方に憤りを感じました。

…と書きましたが、実際に見えない方のお話しを聞いてみるまでは点字ブロックをそれほど意識していなかったと思います。

平らで安全なことが分かっている体育館の中ですら、見えない状態で歩くことは恐怖と不安しかありませんでした。

外に出て沢山の人や車や自転車などが行き交う道路や歩道を歩いたり、交通機関を使って目的地まで行くことに伴う困難は、想像するに余りあります。

競技の後のお話しで「一口に視覚障害と言っても様々な見え方がある」ということも伺いました。

暗い場所で見えにくい夜盲や、視界の中央だけが見えない中央反転、逆に川口さんのように中央が見えない視野狭窄、コントラストの低下や眩しさギラつきで見えにくいなど、見え方やその度合いも様々です。

先天的な障害か中途障害かでも違うそうで、先天的な障害の方は全体の一割程度でほとんどの方は中途障害だそうです。視覚障害イコール点字、というイメージを持たれていますが、点字が読める方は少ないそうです。

お店で点字のメニューを持って来られたり、食事の時にお箸が使えないと思われてスプーンしか付けて貰えなかったりなど、親切のつもりが逆な場合もありますので、本人に聞いて確認することが大切だと感じました。

参加者の皆さんの感想をご紹介します。

「眼鏡をかけてみて、ほとんど見えないことがこんなにも怖いということを実感しました」

「ポップコーンも取れないし、真っ直ぐ歩くのも大変でした」

「点字ブロックは、目が見えない方にとってとても大切なものなのに、意見を取り入れて貰えなかったりするということをお話しを伺って驚きました」

「視野が制限されるという体験は面白く怖かったです」

「街中で障害のある方に対しての声掛けについて”言葉には責任がある”という話が印象的でした。声掛けをして”大丈夫です”と相手が答えたなら、その言葉は言った側の責任。”大丈夫”と答えたからには、相手にそれ以上する必要はない、だから声を掛けて断られても、あなたは気落ちする必要はない。相手に対して”あなたを気にしてますよ”という気持ちが大切で、それに加えて自分自身が発する言葉一つ一つに責任を持つことも大切、と。普段忘れがちなことの大切さも再認識出来ました」

などがありました。

全体を通して、視覚障害の大変さを体験してみることの大切さを知りました。

それから、思い込みや誤解していることも多い、という現実も知れて良かったです。

障害の種類や度合いも様々なので、まずは本人に声掛けして聞いてみることが一番なのだと思います。

信号待ちの時に信号が変わったことに気が付かない方がいたら「変わりましたよ」と声を掛かるというような小さなことが助かるそうです。

なにも目的地まで一緒に行くとかしなくても「小さなことで良いので声を掛けてみてください」とのことでした。

これは障害のある無しに関わらず、全ての方に対して相手のことを気に掛けている、尊重しているという気持ちでいることが大切なのだと感じさせられました。

まずはちょっとしたことに気が付くこと、そして思い切って声掛けしてみること、障害のある方や色んな方の話に耳を傾けてみることから始めてみませんか?

話を聞く、そして実際に体験してみるということを通して、今回の授業で感じたことでした。

まずはお友達になってみるのが一番良いそうてす。

川口さん本間さん、ありがとうございました。

(レポート:片山朱実、写真:安西仁美)