授業レポート

2025/7/2 UP

ラッコのように生きる

〜かわいらしく、たくましいラッコの世界へ~

先生「ラッコの追っかけを10年以上やってます、活動団体名もインスタアカウントもラッコづくしです」

参加者から笑いが起きる和やかな雰囲気で始まった講座でした。

場所は恵比寿駅から徒歩10分と少しの恵比寿社会教育館、雨強め。

司会「皆さん!始めに、名前となぜ今日の講座に来ようと思ったか、ラッコとの思い出を簡単に話してもらってもいいですか?」

参加者は15人程、自己紹介の時間は他の講座でもよく見られますが、その日の様子は少し違う、予定より押し気味のタイムスケジュールでした。一人一人が長く、熱いのです。

「Aです。先生のInstagramを見てきました。トバ水には今年の3月に行ってきました。今では見られるところが少なくなったので、もしタイムマシーンが有ったら昔に戻ってラッコ仲間と一緒に楽しく過ごしたいです」

「Bです。10年前、岡山でラッコと出会いました。以来ファンになり、カリフォルニアへラッコを見に行きました。家族もみんなラッコ好きです。もちろんトバ水も大好きです」

「Cです。ラッコを見にモントレーベイ水族館へ行きました。その際に買ったラッコのぬいぐるみを誤って捨ててしまった事が時制最大の後悔です。今度は宗谷岬へ行きたいです。望遠レンズも買いました!」

話を聞きながら”トバ水”=三重県に有る鳥羽水族館で有る事、きっと自分が知らないだけでUSJや東京ディズニーランドと並ぶほどのメジャー観光施設なのかな?そう思う程、その場にいる皆さんから楽しく熱い思いを感じる会場でした。

講座

①ラッコとは

みんな知ってる?

・耳の位置が変わるーラッコは見るタイミングで耳の位置が変わる事があります。目の高さ位の時が有れば水の中などでは口位の高さに下がる事も、水中での活動時に耳に水が入らないように閉じるのです。。

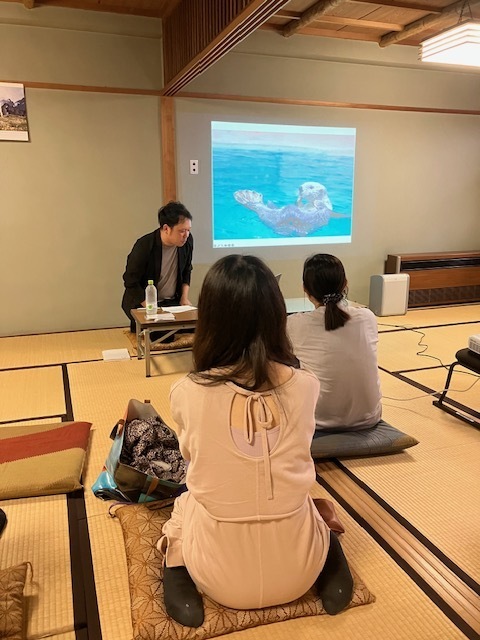

先生の興味深い話と共にスクリーンにラッコの姿が映されると、会場からは微笑みの声が上がります。

・しっぽは葉っぱみたい、後ろ脚は水かきの付いたうちわの様な形です。しっかり見たことが有る人は少ないのでは?また前足には爪、肉球が有り、ちゃんと物がつかめる指も有るんです。

・ ・♠︎・(てん+スペード+てん)でラッコ絵文字が出来ますよ。

・ラッコと言えば”貝+石”のイメージですね。

②ラッコは何者か?どんな生き物?

次のスライドには、イルカやジュゴンなど様々な動物の名前が有り

「この中にラッコの仲間が居ます、分かりますか?」と先生。

考える間もなく会場の参加者はカワウソに手を挙げた。

ここでもスライド中も何度もラッコの写真が写るのだが、その度に参加者からは喜びの声が上ります。

先生「イタチの仲間で、川で暮らすようになったのがカワウソ、海で暮らすようになったのがラッコ、漢字ではラッコは海獺(ウミカワウソ)だし、英語でもsea otter(海+カワウソ)の意味ですね。ちなみに、ラッコとはアイヌ語である事を知っていましたか?」

この質問に一人の参加者が手を挙げ

「マンガ『ゴールデンカムイ』で読みました!」と、ここでも参加者のラッコ愛が発揮されました。

スライドはつづき

・ラッコは海獣か?

・イルカとクジラとは違う?シロクマは?

・チシマラッコ、アラスカラッコ、カリフォルニアラッコの違い

ここでは各ラッコについて、最も大きいラッコはどれ?

答えはチシマラッコでした。

1つ、先生のラッコ雑学エピソードが紹介されました。

「昔、名古屋のイベントにラッコのマスコットが居ました。”なごラッコ”という名で川に浮べられているのを見に行ったところ、警備の方から「実はこのラッコはもう南極に帰ってしまう」と教えて貰いました。先も紹介した通り、ラッコの生息地は千島、アラスカ、カリフォルニアの3ヶ所なので、どうやら”なごラッコ”さんはラッコでは無いと分かりました」

③そもそも何故ラッコなのか?

ここから話は先生がラッコ研究をし始めたきっかけと、ラッコの生物的習性や特徴を深堀りする内容に入っていきます

和歌山のアドベンチャーランドには10年前、3頭のラッコが居ました。先生はそこでラッコと出会い、初めて関心を持ったそうです。

画面には当時先生によって撮影された動画が映されます。画質が粗目のリアル感のある動画です。会場からは驚きの声も上がりました。

・ラッコは食いしん坊、でも同時にとてもきれい好きです

毛づくろいをよくしているという話から、ラッコのカワイイ仕草である”顔を両手でごしごしする”行為も紹介され、また、毛の密度がとても高く、”水をはじく毛”と”ふわふわ軟らかい毛”の2種類が有るそうです。

「毛づくろいの達人で、僕はマジックハンドだと思っています。本当にドライヤーよりもふわふわに仕上げられるんですよ」

・毛皮、そして近代のラッコの乱獲の話

「銀河鉄道の夜でも「お前の父ちゃんはラッコを獲ってる!」というシーンが有りましたね」

上質な毛皮の為に、毛皮獣として戦後までは多くのラッコが漁獲されていたそうです。

ここで話は以前は日本には実は、ラッコは沢山いた、という話に移ります。

ここでは先生が研究を始めた事とも通じる話やスライドが紹介されました。

「今はトバ水(鳥羽水族館/三重)だけになってしまったラッコですが、20年前は本当に沢山、日本各地の水族館にラッコは居ました。それが1年過ぎると1頭、また1頭と減っていってしまって、このままでは本当に日本でラッコが見れなくなってしまうかもしれません。この事を僕はみんなに伝えたいです」

その後の話は、

・霧多布岬(北海道)は野生のラッコが見える岬(先生も初めて野生を見た!)

・NPOエトピリカ基金

・カリフォルニア、アラスカの海外の話

等多彩な話が進み、参加者もリラックスしてきたのかそれまで以上に笑いや微笑むシーンも増えてきました。

お話の最後に、ラッコと人との距離感について話す場面もありました。

「やっぱりラッコはとってもカワイイし、学ぶべきところも沢山有ります。でも”見て消費する物”ではもちろんありません。カリフォルニアではボートの横を普通にラッコが通り、そのような時、周りの人はラッコと一定の距離をとる事がルールとして決められています。普通に共存しているのがとても大事だと思います。ラッコのテーマソングも有ったりして、しかも結構ファンキーで、ラッコが人々の生活に入っているんですね。」

先生自身のSNS活動や様々なイベントとのコラボ、寄付に協力したり、枠にとらわれない多くの活動から得られたやさしさと実感がとても入ったお話でした。

「もっと、ずっと、ラッコと」(LOVE SEAOTTER SAVE SEAOTTER)

有難うございました!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

グループワーク

次のセッションでは〈強みを活かす生き方〉をテーマにみんなで考え、話し合ってみよう!

1グループ3~5人程に分かれ、簡単な自己紹介から、今日の感想を交えつつ、自分の強みや特徴を話し合い、その後各グループが発表していきました。

・グループ内には若い人も居て、自分の”好き”を仕事に反映させたり、いろいろ工夫をして生活に活用している姿が尊敬と少しのうらやましさを感じました。

・海外からも参加している人が居て本当に驚きました。

・ラッコの荒波に揉まれても生きる力強さと、若い世代の周りを良い意味で気にしない逞しさは共通するな~と感じました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

そして、最後に一人一人の、今日のイベントの感想です

・どんな人が参加するのかと不安だったけど、講座の最後には自分も共存できた気がしました。

・また鳥羽に行きたくなりました、また野生のラッコちゃんも是非見たいです!

・今日は有難うございました。まだまだ話したりないので、今後、講座の続編を2回目、3回目と是非お願いします。

・皆さんが自分の好きにとてもまっすぐで、本当に楽しかったです。今年もまた、鳥羽に行くと思います。

・今日の講座と交流を通じて、愛情は生活を豊かにすると感じました。自分はまだ”推し活”はした事は無いけれど、たまには育児疲れを忘れて、もっと”ラッコ推し活”をしていきたいと思いました。

・交流出来て良かったです。

・今回初めてシブヤ大学に来ました。自分はずっと長い間、動物を守る活動をしてきて、昔の上野公園で有った殺処分の事、戦争と動物の事、今日皆さんのやさしさと愛情に本当にたくさん触れて、改めてこれ以上開発と戦争への道を進めてはいけないと強く感じられました。有難うございました。

・小学校の遠足ぶりに鳥羽水族館に行きたくなりました。

最後に希望者で写真撮影をして解散です。

イベント終了後も会場で楽しく参加者や先生も交えてラッコトークに盛り上がっていました。

(レポート:田中耕平、写真:工藤英二、飯泉美弦)