授業レポート

2007/2/26 UP

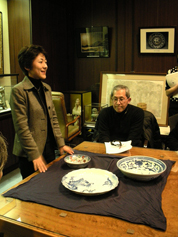

渋谷の喧騒から少し入り、緑と静寂に包まれている戸栗美術館。今回で連続授業も5回目となった。生徒さんは年齢層も幅広く、落ち着いた空気が流れる。

まず前半は「古久谷」と称されている色絵磁器の歴史を中島先生から聞く。

日本の磁器は朝鮮の技術と中国のスタイルを融合して1600年代に誕生し、それらが出荷されていた「伊万里港」からとって「伊万里焼」と名が付いた。初期は「染め付け」と呼ばれる白地に藍色のシンプルな文様で、後に青や赤、金色など色をのせる色彩豊かな磁器が生まれた。それから100年間様々なパターンが生まれては消えの繰り返しだった。

17世紀、石川県の久谷村(現在は加賀市)で始まった古九谷焼き。その頃、全国で職人が釜を作り磁器を焼こうと試みていた。そのような流れの中で色に対する技術も発達し、本焼きした後に赤・緑・黄色の顔料をのせる「色絵」が主流となり独自の世界を創っていった。中国を意識しながらも、日本ならではの文様を描いていった「五彩手」は器の上の絵画と呼ばれるまでに発展した。その中でも柿右衛門がその色つけに成功した「赤絵」は大人気で、長崎へ持ち込み売っていた。中国の色彩に憧れながらも独特の赤を表現し、大量に売れるようになると「赤絵町」と呼ばれる工場地帯をつくり、良い技術で良いものを安くという大量輸出の流れとなった。これが現在もよく目にするあの「赤×白」の磁器の始まりである。この頃の磁器には、幅広い作風の中にもはっきりとした時代が刻まれているという。色絵磁器の先進国だった中国の影響を受けながらも、武家社会の時代精神や文化など強いエネルギーが今もひしひしと表れている。これらは、重厚感を加え鑑賞するという文化にも繋がっていった。しかし時の流れと共にひとつ、またひとつと閉窯し、その時残ったのは肥前地方の有田焼だった。突然の廃窯、50年ほどの歴史で幕を閉じた18世紀初頭の話である。

それから100年経った19世紀、古九谷を昔と同じように復活させようという動きが出てきた。しかし、時は経ち、それが一体どんなものだったのか定かではなくなっていた。そこで、「あれだけ大きな存在であったものなのだから今有名なもの(有田焼)に似ているに違いない」と考えた陶士達は似せて作り始めた。それが有田焼に似てしまった古九谷という名の磁器になってしまったのだ。九州地方で作られた有田焼に似た、石川県久谷村産であるはずの古九谷。1950年に入ってから、「これ、有田焼じゃない?」という可能性により論争を巻き起こしたのは言うまでもない。久谷と有田(伊万里焼)の二つの産地を巡って議論が成され、現在では古九谷と呼ばれていた磁器はほとんどが有田で焼かれていたものだと発掘調査により分かったという。つまり、歴史的経緯を考慮して古伊万里の古九谷様式という言い方をされているのだ。

しかしながら、加賀の歴史の背景や文化との関係を否定することは出来ず今後も調査が期待されているようだ。二階に展示されている、ほんとうに色鮮やかな赤・紅・深紅、一言では表現できない色たちに魅せられるのはもちろん、そんな歴史に翻弄されてきた焼き物は、歴史を知ってなお人々を魅了してやまないのだなと感じた。

(ボランティアスタッフ 砂押悠子)

まず前半は「古久谷」と称されている色絵磁器の歴史を中島先生から聞く。

日本の磁器は朝鮮の技術と中国のスタイルを融合して1600年代に誕生し、それらが出荷されていた「伊万里港」からとって「伊万里焼」と名が付いた。初期は「染め付け」と呼ばれる白地に藍色のシンプルな文様で、後に青や赤、金色など色をのせる色彩豊かな磁器が生まれた。それから100年間様々なパターンが生まれては消えの繰り返しだった。

17世紀、石川県の久谷村(現在は加賀市)で始まった古九谷焼き。その頃、全国で職人が釜を作り磁器を焼こうと試みていた。そのような流れの中で色に対する技術も発達し、本焼きした後に赤・緑・黄色の顔料をのせる「色絵」が主流となり独自の世界を創っていった。中国を意識しながらも、日本ならではの文様を描いていった「五彩手」は器の上の絵画と呼ばれるまでに発展した。その中でも柿右衛門がその色つけに成功した「赤絵」は大人気で、長崎へ持ち込み売っていた。中国の色彩に憧れながらも独特の赤を表現し、大量に売れるようになると「赤絵町」と呼ばれる工場地帯をつくり、良い技術で良いものを安くという大量輸出の流れとなった。これが現在もよく目にするあの「赤×白」の磁器の始まりである。この頃の磁器には、幅広い作風の中にもはっきりとした時代が刻まれているという。色絵磁器の先進国だった中国の影響を受けながらも、武家社会の時代精神や文化など強いエネルギーが今もひしひしと表れている。これらは、重厚感を加え鑑賞するという文化にも繋がっていった。しかし時の流れと共にひとつ、またひとつと閉窯し、その時残ったのは肥前地方の有田焼だった。突然の廃窯、50年ほどの歴史で幕を閉じた18世紀初頭の話である。

それから100年経った19世紀、古九谷を昔と同じように復活させようという動きが出てきた。しかし、時は経ち、それが一体どんなものだったのか定かではなくなっていた。そこで、「あれだけ大きな存在であったものなのだから今有名なもの(有田焼)に似ているに違いない」と考えた陶士達は似せて作り始めた。それが有田焼に似てしまった古九谷という名の磁器になってしまったのだ。九州地方で作られた有田焼に似た、石川県久谷村産であるはずの古九谷。1950年に入ってから、「これ、有田焼じゃない?」という可能性により論争を巻き起こしたのは言うまでもない。久谷と有田(伊万里焼)の二つの産地を巡って議論が成され、現在では古九谷と呼ばれていた磁器はほとんどが有田で焼かれていたものだと発掘調査により分かったという。つまり、歴史的経緯を考慮して古伊万里の古九谷様式という言い方をされているのだ。

しかしながら、加賀の歴史の背景や文化との関係を否定することは出来ず今後も調査が期待されているようだ。二階に展示されている、ほんとうに色鮮やかな赤・紅・深紅、一言では表現できない色たちに魅せられるのはもちろん、そんな歴史に翻弄されてきた焼き物は、歴史を知ってなお人々を魅了してやまないのだなと感じた。

(ボランティアスタッフ 砂押悠子)